侯胜:推动中缅命运共同体建设 续写和平共处五项原则新篇章

时间:2025/5/12 18:02:31|点击数:

70多年前,中国所倡导的和平共处五项原则,首先得到缅甸等国响应,并在亚洲推广,进而发展成为国际关系基本准则和国际法基本原则,为二战后国际秩序建设作出了重大贡献。

70多年后,和平共处五项原则不仅没有过时,反而日益彰显出强大的生命力。习近平总书记提出的构建人类命运共同体理念,为和平共处五项原则注入了新的精神内涵和时代价值,再次为解决当今世界面临的各类挑战提供了重要的公共产品。中缅两国是山水相连的友好邻邦,今年又正逢中缅建交75周年,在国际形势变乱交织的当下,中缅双方正加快推动中缅命运共同体建设,为践行和平共处五项原则续写崭新篇章。

△1954年6月28日,周恩来在仰光同缅甸联邦总统巴宇(右二)等人亲切交谈。新华社发(资料照片)

源远流长的民间友谊

自古以来,中缅人民就以“胞波”(兄弟)相称,两国人民友好交往跨越千年,绵延不断。早在公元前4世纪,贯穿川滇缅印的“金银大道”就成为中缅往来通商的要道。中国盛唐时期,缅甸骠国王子率领舞乐队不远千里赴长安献乐,著名诗人白居易挥毫写下千古绝唱《骠国乐》。无论是秦汉时期南方丝绸之路的商贸互通,盛唐时代骠国王子远赴长安的乐舞交融,还是上世纪两国携手抗击殖民与侵略的抗争壮举,都生动诠释了中缅两国人民跨越千年的心意相通与患难与共,彰显了文明互鉴的历史底蕴与守望相助的精神传承。

中缅两国于1950年6月8日正式建交,缅甸是不同社会制度国家中与新中国建交的第一个国家。20世纪50年代,中缅共同倡导了和平共处五项原则。60年代,两国本着友好协商、互谅互让精神,解决了历史遗留的边界问题,为国与国之间解决边界问题树立了典范,缅甸也成为第一个同新中国签署陆地边界条约的国家。

共和国元帅陈毅的《赠缅甸友人》一诗中写道:“我住江之头,君住江之尾,彼此情无限,共饮一江水。”这四行诗句既是中缅"胞波"情谊的诗意凝练,更是两国山水相连的地理纽带与千年文明交融的深情注脚。

建交75年来,双边关系平稳向前发展,两国各领域务实合作不断深化。特别是进入新时代以来,中缅友好关系在政治、经济、文化、宗教以及联合禁毒等方面进行了宽领域、高层次和全方位的交流与合作。

2011年5月,中缅建立全面战略合作伙伴关系。2020年1月,习近平主席同缅甸领导人一致同意构建中缅命运共同体,凸显了两国深厚的合作伙伴关系和光明的发展前景。

始终牢固的政治互信根基

中缅倡导并践行和平共处五项原则,始终相互信任,相互尊重,相互支持,树立了大小国家平等相待、互利共赢、共同发展的典范,给两国人民带来了实实在在的利益。从上世纪60年代中缅本着平等协商、互谅互让精神率先解决边界问题,到当前双方持续推进中缅命运共同体建设,中国坚定支持缅甸走符合自身国情的发展道路,支持缅甸早日达成政治和解、实现国内和平稳定、经济发展、长治久安,中国支持缅甸在国际舞台维护正当权益和国家尊严,缅甸在涉及中国核心利益和重大关切问题上给予了中方坚定支持。

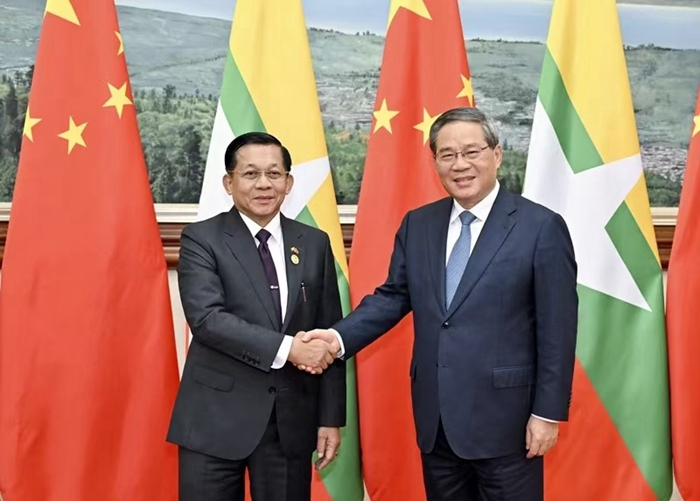

△2024年11月6日下午,国务院总理李强在昆明会见来华出席大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议的缅甸领导人敏昂莱。新华社记者 殷博古 摄

不断深化的经贸合作

1971年中缅签署贸易协定,双方相互给予最惠国待遇;1994年,签署了《关于边境贸易的谅解备忘录》;1997年,中缅签署《关于成立经济贸易和技术合作联合工作委员会的协定》;2001年,中缅签署了《关于鼓励促进和保护投资协定》。

中缅两国经济互补性强,潜力巨大,双边合作领域从原来单纯的贸易和经援扩展到工程承包、投资和多边合作,双边贸易额逐年递增,2024年,双边贸易额达到162.85亿美元,中国长期保持缅甸第一大贸易伙伴和最重要投资来源国地位。为扩大从缅甸的进口,中国先后两次宣布单方面向缅甸共计220个对华出口产品提供特惠关税待遇,并将缅甸作为我对其单边开放国家,让越来越多缅甸农畜产品走进中国千家万户。

缅甸是共建“一带一路”沿线重要国家,双方深化发展战略对接,签署共建中缅经济走廊合作相关文件并成立联合工作委员会,中缅油气管道建成投入运营,走廊建设稳步推进,基础设施建设等各领域合作成果丰硕。

近年来,中国企业深度参与缅甸现代化建设,通过技术输出与产业协同助力该国经济发展。在工业领域,由中国企业承建的多功能柴油机厂、轮胎厂、纺织厂等多个项目相继投产,推动当地制造业转型升级;能源基建方面,邦郎、耶涯等多个水电项目并网发电,有效纾解缅甸民生用电缺口;交通网络建设中,横跨伊洛瓦底江的密铁拉大桥、勃生江特大桥等枢纽工程陆续通车,构建起贯通南北的陆路运输动脉。这些标志性工程不仅构建起中缅立体化合作格局,更为缅甸经济注入可持续发展动能。

日益紧密的人文交流纽带

两国建交后,文化交流频繁。1960年中国国庆期间,缅甸吴努总理率领由文化、艺术、电影代表团组成的400多人友好代表团访华,并在北京举办了“缅甸文化周”。1961年1月缅甸独立节期间,周恩来总理率领由文化、艺术、电影代表团组成的530多人代表团回访缅甸,并在仰光举办了“中国电影周”。20世纪80年代以来,部长级文化代表团互访不断,1996年1月两国在北京签署了《中华人民共和国文化部和缅甸联邦文化部文化合作议定书》。

随着中缅关系的不断深入,两国在艺术、文学、电影、新闻、教育、宗教、考古、图书等领域内的合作与交流日趋紧密,为深化“胞波”情谊提供了坚实支撑。

中国国宝级文物佛牙舍利四次应邀来缅巡礼,2014年,缅方捐建的缅式佛塔在洛阳白马寺落成。中国在缅甸启动“光明行”、先心病儿童救助行动,为众多患者带去福音。中缅两国通过举行“一马跑两国”中缅瑞丽—木姐国际马拉松赛、胞波狂欢节、中缅智库高端论坛等活动,增强了两国人民的交流互动。

新冠疫情期间,中缅都为对方提供了急需的防疫物资援助。2025年3月缅甸强烈地震造成重大人员伤亡和财产损失,习近平主席第一时间向缅甸领导人发去慰问电,对地震遇难者表示深切哀悼。在地震发生不到24小时内,中方已向缅派出3支救援队,为缅甸提供紧急人道主义援助,进一步彰显了两国人民的友好情谊。

△3月30日,在缅甸曼德勒,中国救援队队员在长城饭店开展救援。新华社记者 才扬 摄

推动中缅关系向前发展

当前是中国同周边关系处于近代以来最好的时期,同时也进入了周边格局和世界变局深度联动的重要阶段,更加需要持续推动中缅关系不断向前发展。

一是加强战略沟通。继续发扬高层交往引领作用,加强各层级沟通协调,推进发展经验分享,在涉及彼此核心利益问题上继续坚定相互支持,从战略高度和长远角度深化全面战略合作伙伴关系,让命运共同体意识在两国人民心中落地生根。不断厚植共同利益,不断推动战略互信持续深化,不断夯实睦邻友好关系。

二是深化经贸往来。继续深化共建“一带一路”框架内务实合作,推动中缅经济走廊框架从概念转入实质规划建设阶段,深化互联互通、电力能源、交通运输、农业、金融、民生等领域务实合作,继续扩大对缅甸的开放包括单边开放,让中缅互利合作释放更多惠民红利。

三是加大交流互鉴。进一步扩大教育、宗教、媒体、影视等领域交流合作,不断夯实中缅友好民意支撑。

四是增进协调配合。继续加强中缅在澜沧江—湄公河合作等多边机制框架内的协调配合,共同维护中缅边境和平稳定。深化中缅执法安全合作,共同打击电信诈骗等跨境犯罪活动,维护两国人民生命财产安全。

站在中缅建交75年的历史新起点上,展望未来,中缅两国必将继续在和平共处五项原则的基础上,相互支持、共同发展,不断书写千年“胞波”情谊的新乐章。

【本文作者:侯胜,云南省社科院副院长、研究员。本文为云南省哲学社会科学创新团队《缅北地区民族问题及影响研究》创新团队编号(2025CX09)阶段性成果】

来源/作者:中国东盟报道 责任编辑:张雪