王贤全:少数民族地区传统社区组织在社会主义新农村建设中的作用——以巴卡小寨基诺族传统社区组织的变迁为例

时间:2010/11/12 16:36:00|点击数:

中共中央十六届五中全会提出了“建设社会主义新农村”的重要战略任务。在这一进程中,建设新农村要遵循的方针是:“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。[①]对于民族地区而言,在建设社会主义新农村的过程中,应重视当地人民在长期的生活中形成的民族传统文化。民族传统文化中的优良因素在新的历史时期必然会发挥它对人们心理认同、行为方式等方面的积极作用,这对减少社会主义新农村建设实践中碰到的障碍和降低成本都具有意义。

一、基诺族传统社区组织方式

这里所说的“传统”,主要指1949年以前的时段。由于基诺族没有自己的文字,在历史上,主要靠口头传承自己的民族文化。汉文字典籍里对基诺族的记载较为详细的资料出现于清道光年间。[②]

传统上,基诺族对村寨诸事务的治理实行的是“长老制”。长老,又叫头人,是村寨里德高望重的老人。一般地,头人都具备丰富的生产经验,通晓本民族的知识,在安排农业生产,主持祭祀仪式,调解寨内外纷争等方面具有权威作用。以前,每个基诺寨子的长老一般都有七个老人组成(在基诺文化里,奇数代表吉祥。有些村寨会有3个、5个老人组成)。这些长老由相应的氏族成员担任,分别称作卓巴、巴努、卓生、生努、科卜洛、达者、乃俄。[③]其中卓巴是首席长老,由特定家族的最年长者世袭担任,负责管理村中公共事务;其余长者主要是协助卓巴管理村寨。卓巴平时不脱离生产,在长期的生产劳动中积累了丰富的农事知识,加之熟谙本民族文化因而具有崇高的威望;他们会推算生产和生活的最佳日子:播种、收割、伐木、上新房、主持叫谷魂、祭寨神等仪式。对于卓巴说过的话,无论是安排农事生产,还是纷争的仲裁,村民都会遵照执行。

基诺族围绕着以卓巴为主的长老制,在看似混乱、琐碎的日常生活里呈现出井然有序的生活节律,生产活动、婚丧嫁娶、赡养哺育、文化传承等等领域各得其所、各就各位。

在生产劳动方面,卓巴、卓生依据节令推算出农事生产的最佳时机,同时在每个活动之前带领大家举行相应的仪式,一方面增强了大家的信心,另一方面也告诫大家要感激上苍与无所不在的神灵。在长期周期性的濡染之下,村民把劳动看作就是生活本身,将获得收成看作是上天的眷顾与厚赐,与大家和上苍一道分享丰收的喜悦;相反,收成不好的年份他们也能坦然面对,向上苍祷告并反省自己以往的行为有否不当之处,同时以更为努力的行动企盼来年的改观。团结互助的习俗贯穿于生产劳动和日常生活中,如“换工”、抬料子上新房等。据老人回忆,除上个世纪40年代初发生的基诺族大起义导致很多男子脱离生产参加反抗国民党的苛捐杂税的起义而出现个别村寨粮食减产以外,整个基诺山村寨总体上未遭受过严重的饥荒。

在人际伦理关系方面,基诺族建立并维持了一套长幼尊卑的秩序。我们可以从以下对村民的采访录音整理而成的材料中来体味这种秩序。

[巴卡小寨村民杨××]:以前村里几乎没有偷盗行为,是老人的教育使偷盗行为少。我记得小时候,村里有个女的,家里有三个娃娃饿得实在不行了,去别家拿了几包苞谷给娃娃吃,因为她家可怜,也是饿得实在没有办法。逮着后,被村中的长老说了(教育)了一顿,以后就再也没有这样的事发生了。如果到别人家地里去拿上几包苞谷,大家也不会说什么;但是进到别人家里拿东西就是不允许的。如果是男人犯了这种事,那是不能就这样算了的,要把他吊起来,一般用扫把,有时候严重的用棒棒敲他几下,以后他就不敢再犯了。敲的时候也不是乱敲,头脸不准敲,一般就是打屁股。在我记忆里,偷东西的事几乎没有发生过。(巴卡小寨地处热带地区,气候湿热,至今家家夜不闭户——笔者注)原来在长老面前,要表现得恭恭敬敬。平时同坐一屋,年轻人不准在长老面前站着,要跪在旁边,不准碰着比自己年纪大的人,不准比老人高。年轻人走在路上遇着老人都要让道,站在一边候着让老人先过。“文革”以后,(政府)批判这些是迷信,不准搞,好多东西都失传喽!以前当过卓巴卓生的老人现在都不在了。哪些人可以当卓巴卓生是有讲究的。资木拉不能当,他爸爸也不能当,因为它是外来的,是汉族,来寨子里已4、5代。只要能干,年纪小些也可以当,杨家必须有人当,整个攸乐山杨家最大。山上的野牛一般不准打,因为是杨家的牛,只有杨家的人可以打。一般说来,卓巴是年纪最大的当,但是要看情况。比如说,董家的70岁,杨家的50岁,董家的不能当,杨家可以当。(在满足各种条件的情况下,优先考虑杨家的人——笔者注)卓生的人选是李家(外来的),张家的第二大。卓巴,卓生有4、5个。卓巴管一切,就像美国的那个克林顿总统。以前的保长、甲长都要听他的;像杀牛,只有杨家的卓巴才能去做。卓生则负责收款、生活方面的事,如负责接待。每年杀牛分肉时,都要先将好肉送给卓巴、卓生一份,他们要先吃了,我们其他人才能吃。如果卓巴、卓生没有吃的,我们也不能吃。

基诺族正是靠着民族传统的习惯法和宗族规约,维系着人们日常有序而平静的生活。在他们的意识观念里,也许不会有“习惯法”、“宗族规约”这一类的明确概念,他们也许更多地是认为:祖祖辈辈都这样过,我也这样做就行了。个体社会化的过程自自然然如同呼吸基诺山潮湿温润的空气一般。蕴含在传统社区组织方式里的传统调控力量,正是在权威性与人们的自觉服从下发挥着难以替代的作用与功能,而成为民族文化中难以割舍的、不可或缺的组成部分。众多的纠纷与矛盾,靠着传统的调控力量得以化解,乃至消散。据基诺乡文化站的车木拉说,偷盗行为在传统上被基诺族视为最坏的不良行为,对屡教不改者最严重的惩罚方式不是直接剥夺犯事者的生命,而是全村寨人簇拥到犯事者家里将其粮食、牲畜全部吃光。

此外,在哺育儿童方面,基诺族也有自己独特的伦理价值观念与方式。在基诺族的创世神话里,人类的祖先是阿嫫晓白,她的后代由于居住地、生活方式的不同而逐渐演化成不同的民族。因此,在基诺族的观念里面,傣族、汉族、哈尼族、彝族、基诺族等都是同源的兄弟姐妹。这种观念对婚姻生育也形成了独特的影响。对于非婚生的孩子,在村里至今都不会受到家人或村民的歧视,与其他儿童一样,他/她们都会受到村民的关爱和照顾。对于个体意义上的基诺人而言,个体永远生活在集体之中,承担相应的义务,具有相应的权利;反之,整个村寨对于个体有保护的义务。

在婚姻方面,同样体现着传统组织方式蕴含的秩序。基诺族青年男女到了一定年龄(各村寨不尽相同,大致在15岁左右)举行成年仪式后,身份发生改变,从一个自然人过渡到社会人,具有相应的权利并承担相应的任务。男子加入“绕考”组织,女子加入“米考”组织。加入青年组织标志着年轻人可以自由恋爱了。在“尼高卓”公房里,青年男女可以自由交流情感、生产生活技能。钟情的年轻人到女方家过夜。是夜,若女方家长早早休息,就表示父母同意;若父母反对,也不会在言语上表示,而是候到很晚也不休息,或是第二天一大早就起床,在干家务活时弄出大的声响来表示父母反对的意见。遇到家长反对的情况,年轻男子就会知难而退,另觅意中人。平时对于结婚的男女,严禁婚外性关系,要求对婚姻保持忠诚;但在一年一度的基诺族传统盛会——“特懋克”节上也为相爱而不能生活在一起的男女预留了倾诉情感的机会,有情人死后可葬在一起。

此外,村寨里有人过世,全寨子的人停止劳动一天以示哀悼并参加葬礼,同时帮助那家操办丧事。对于死亡,基诺族强烈反对自杀一类的“凶死”,以这种方式结束生命的人不得葬在氏族公墓,而是归入“凶死”者墓地。对于民族地区而言,被排斥于族群边界之外是对于个体最为严厉的惩罚方式。

可以说,历史上作为个体的基诺族成员一生当中都生活在传统组织中,感受着传统组织方式所赋予自己的义务和权利。他们在每一个生命阶段上加入相应的组织,扮演着相应的角色,履行相应的义务,享有相应的权利。

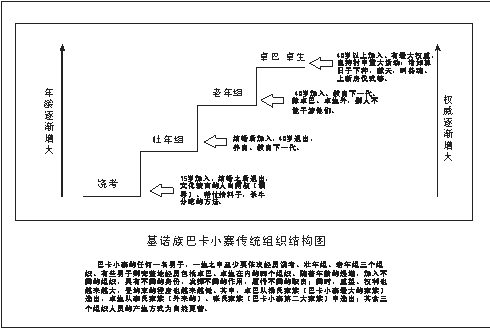

以巴卡小寨男子为例。据村中长者回忆,村中的权力组织结构(见附图一)按权力递增渐次分为:1、饶考。15岁加入,结婚之后退出,主要帮助村中作一些付出劳动力的公益事情,如抬料子、杀牛分肉等;2、壮年组。结婚加入,40岁退出,主要负责养育和教育下一代;3、老年组。40岁加入,主要负责教育下一代,并协助卓巴和卓生做好管理村中事务的工作。别人不得干涉他们;4、卓巴和卓生。40岁以上加入,在寨子里具有最大权威和声望。主持村中重大活动:例如推算下种日子;主持上新房、吃新米、叫谷魂、祭寨鬼等仪式;解决纠纷等。巴卡小寨的基诺族男子一生之中随着年龄的递增,至少要依次经历前三个组织,享有相应的权利,履行相应的责任与义务;如果具备条件,他们中的某些人将完整地依次经历包括最高层级的卓巴与卓生在内的所有组织,最终成为拥有无上光荣与权威的“长老”,统领村中重大事务。基诺族个体成员的社会化过程,即个人从生到死的生命轨迹都包容在这样的层级结构中,本民族的习俗、道德规范和礼仪在这一过程中得以传承和延续。

附图一

二、基诺族传统社区组织方式向现代的转换

1949年随着中华人民共和国的成立,在来自于国家权力的介入下,基诺族整个社会形态发生了根本的转变。以杜玉亭为代表的一代学者在20世纪50年代的民族社会历史调查和民族识别工作中,对基诺族的总体社会情况进行了深入的调查,为以后基诺族的发展奠定了基础。正是这些学者卓越的研究,基诺族于1979年被国务院正式认定为单一民族。整个基诺族社区从原始公社跨越数个社会形态,直至越过“卡夫丁峡谷”而直接过渡到社会主义形态。[④]相应地,地处民族地区的基诺族在组织方式上也处在变更之中。“现代”主要就是指1949年到当下的这一时段。

社会经济基础的改变促使上层建筑领域里的组织方式随之而变。突出表现为,传统文化及其载体——组织方式在许多方面被要求去适应新的制度。物质层面的生产力在获得发展的同时,精神层面的习俗文化和社群组织文化在历次政治运动中遭到粗暴地对待,其中的一些优良的传统文化连同一些明显不适于现行文化的不良面一起遭到了彻底否定。

据基诺乡政府的相关工作人员回忆,在“文化大革命”的极端年代里,在划分阶级的运动中,卓巴被划为地主,卓生则归为富农。之后,随着运动的逐步升级,卓巴、卓生成了被批斗、游街示众的对象,一些生产祭祀活动被当成迷信而遭到禁止。至“文化大革命”结束,作为整个基诺族文化传承者和象征的卓巴已所剩无几,“卓巴文化”几乎毁坏殆尽。

进入20世纪70年代以来,村一级的干部由当地政府委派,他们上达民情,下传政策,并承担了传统长老制的一些调控功能,如组织生产,调解纠纷等等。在国家的主导和扶持下,基诺族在社会和经济等方面较以往获得了长足进展。迄至20世纪80年代后期,随着国家改革开放进程的推进,村民自选村干部的民主方式在广大农村地区普遍展开。

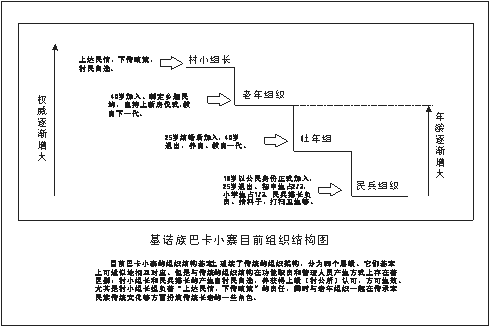

整个基诺族民族乡乡政府下辖7个村委会45个自然村。在基诺乡巴卡小寨,当前整个村社内部的组织是辖制于村委会的村民小组长一级的权力结构。架构大致是村长、会计、妇女主任(同时兼任保管、出纳之职)。其中,村长主要带领大家生产致富,完成上级下达的各项经济指标;会计负责村里的记账等财务工作;保管主要负责现金、票证和公共用物,[⑤]现在的保管由妇女主任兼任。此外,还有民兵组织之类的组织负责村寨治安、协助生产劳动等。详见附图二。

附图二

三、少数民族地区传统社区组织在当前背景下的必要性和积极意义

1、少数民族地区传统社区组织在当前背景下的必要性

进入20世纪80年代以来,随着国家社会结构的转型,整个社会的价值观念发生了极大变化。一方面,新时期新的问题、新的情况大量涌现,旧有的、传统的价值体系越来越难以承担起对人们行为和观念进行有效地规范和引导的功能,它的可行性和有效性遭到了普遍的质疑,逐渐面临控制失效的尴尬,出现“断裂”和“失衡”的现象;另一方面,与当下社会结构状况相适应的新的价值观念体系仍处于模糊与酝酿的不确定状态之中,它的“合理与合法性”仍是个变数。

不可否认的是,转型意味着——从传统社会向现代社会、农业社会向工业社会、礼俗社会向法治社会、同质社会向异质社会、计划经济向市场经济社会的变迁。[⑥]在新旧体制嬗变的夹缝中,利益、制度、价值观念等都处于重构之中而尚未定型。作为国家整体组成部分的民族地区来说,也毫不例外地卷入了这一进程。

首先,在这一过程中,改革措施不会总是同时照顾到所有个人、群体、组织的利益,加上资源的有限性,这些必然导致利益获得的参差不齐。在同一情境下,较少获得或不能获得某种利益的个人、群体、组织不免产生被剥夺感,不满情绪随之滋生。同时,区域差距与民族差距所引起的种种问题也变得相当复杂而敏感。当这种矛盾积累到一定程度而又找不到适当的宣泄渠道时,必然会造成激烈的冲突甚至情况更遭。这是经济制度变化所必然引起的社会价值观念的多元化。

其次,相对于我国的民族地区而言,“多元一体”的格局不仅仅指中华民族整体性框架内的、“一体”基础上的各个民族成员之间的结构关系,也应当包括或反映出这样的事实:民族成份的“多元”意味着以民族为载体的文化上的“多元”,也就是说,各个民族地区的生活方式、风俗习惯、宗教信仰各不相同,具有地域上的独特性,同时顽强地以这样或那样的方式存在于民族地区的社会生活里,对当地人们的日常生活持续地发挥着某种程度的影响。随着经济体制改革的进一步深化,在经济利益的诉求下,民族自身的文化意识逐步凸现出来。一方面是本民族的经济发展诉求;另一方面是本民族文化如何在发展经济的同时得到有效保护、传承的现实问题。这是文化多样性下民族意识凸现的问题。

事实上,尽管民族地区还有其他诸多的现实问题在客观上成为复兴民族优秀文化传统的动因,但是上述两方面的原因则是诸多因素里的主要推动力。这些因素在客观上需要在一定程度上发展本民族的优秀传统文化。但是,“人们……并不是随心所欲地创造,并不是在……自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”[⑦]毕竟,人类的一切活动并非是同以往传统的割裂上来进行的。现实活动的存在必然建立在以往的既有传统之上,唯有如此,现实才可获得自身赖以存在的意义。

2、少数民族地区传统社区组织在新时代的积极意义

当前我国在改革进程中遇到的一个突出问题就是“三农”如何在新的社会体制下获得发展的问题。“三农”现实问题的有效解决关乎国家大局的稳定和社会的全面发展。社会主义新农村建设将为化解“三农”问题中存在的诸多矛盾提供一剂良方。在新农村建设中,中央提出了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的建设方针,这对发展民族文化是一个良好的契机。

对民族地区而言,传统社区组织方式中所蕴含的优良的传统文化对于塑造乡风文明,管理民主,村容整洁等具有现实的积极意义。以基诺族为例,在人际伦理方面,尊老爱幼,善待生命,团结互助的民风民俗与社会主义新农村建设的方针不谋而合。而传统文化中的习惯法和禁忌对生态环境的保护和人们行为的有效规约也是不言而喻的。传统上对以卓巴、卓生为代表的长者的尊重,也使得村干部在决策时有征询这些富有经验的长者意见的倾向,这对于贯彻管理民主的方针也大有裨益。事实上,有了和谐的人际关系和良好的管理模式往往会激发人们的积极性和创造性,这对于发展经济,如特色旅游、民族地区的优势产业等都会具有促进作用。随着人民的生活水平和富裕程度的提高,他们反过来会更加珍惜、弘扬本民族的文化。这些因素之间是相互依赖,共生共荣的关系。

民族地区传统组织方式对于个体的社会化教育至关重要。个体的心理、行为、道德、价值观念等等几乎都定型于他所生活的那个初级群体之中。个体正是置身于传统文化的模塑之下,才发展出了他们强烈的民族认同感,反映在日常生活里具有强烈的本民族传统的生活方式之中,如服饰、饮食、建筑、歌舞、器具以及处理人际关系的方式上。以基诺族巴卡小寨为例。这个1974年从老寨迁出来的寨子,至今已有61户260余人。地域的改变并没有切断他们对于本民族文化的认同。尊老爱幼,团结互助等优良传统同样延续了下来;每逢有人家上新房时,年轻人都一起到距离寨子1公里以外的山中帮忙抬木料;[⑧]谁家劳动力不够,年轻人也会义务去帮忙。在建筑方面,尽管屋顶不再采用茅草覆顶而改用更为结实防漏的石棉瓦,但整体结构和样式上依然是传统的干栏式建筑。用当地村民的话说:“如果不尊老爱幼、互相帮助,不吃芭蕉叶包着的旱谷、不住在木头房里,基诺族就不是基诺族了!”民族地区优良的传统文化完全可以在社会主义新农村建设中发挥自己的积极作用。

四、社会主义新农村建设中少数民族传统社区组织面临的困境与出路

1、面临的困境与问题

民族地区的传统组织方式由于历史的原因,在“文化大革命中”几乎被当成“落后”、“迷信”的因素被瓦解掉。而现有的村一级权力由于种种原因面临涣散的局面,不能有效发挥作用。这两者都面临诸多困境。

应该肯定的是,国家社会调控力量在维护社会秩序的稳定,促进社会和谐发展等方面

所起的功能和作用是积极的。基诺山巴卡小寨的生活水平,受教育程度等方面尽管目前仍然存在很大不足,[⑨]但较之以前有了很大的进步就是最好的例证。但同样不容否定和忽视的是,随着传媒宣传的耳濡目染,现代化的冲击,加上新旧价值体系更替的时间差,使得国家社会调控力量未能有效发挥出应有的作用,更由于制度的不完善,村干部能否带好头成为乡村建设中的关键因素。民族地区的社会调控机构呈现出组织涣散,面临失控的境遇。

本来,经由村民民主选举产生的村民小组长在带领村民发展生产、进行与村容村貌有关的基础设施建设上应该起到良好的模范带头作用。但是,由于种种的原因,村民小组长的行为实际上形成了只对上级主管部门负责而忽视村民切身利益的现实境况。村民对于村民小组长的失职行为无法形成有效的监督和约束,不满和失望的情绪随之产生。干群关系呈现出紧张和互不信任的态势。据巴卡小寨村民反映,现在的一些村干部只顾忙着在外做自己的生意,上边划拨下来的扶贫款未见发挥什么用处就不知去向;村里的水管断裂导致许多村民缺少日常生活用水,向村长反映过多次也没有人管。[⑩]近几年来,村里的卫生也无人打扫,歌舞活动也停止了。由于一些村干部在管理上的消极行为,使得具备相对优势条件的巴卡小寨在乡政府推行“新农村建设规划试点村”的活动中落选。良好机遇的丧失,使得乡政府及村民都深感惋惜和无奈。

在整个田野调查过程中,根据村民的反映及我的调查、感受,作为巴卡小寨精神文化象征的老年组织存在着以下问题:1、老年组织的作用不能有效发挥。据村里老一辈有影响的村民反映:一方面,年轻人不肯学习本民族传统的歌舞、手艺,却热衷于听唱流行歌曲,成天就是打牌、喝酒;另一方面,村里通晓本民族文化的老年人因之也不愿意教年轻人,面对现代娱乐方式,老年人感到无能为力;年轻人则抱怨说他们想学本民族的歌舞,手艺,但老年人不教2、老年组织缺乏一个强有力的领头人。虽然资木拉在村中享有崇高威望,其夫人也是歌舞能手,他们却也不愿出头,有出力不讨好的顾虑。加之村里的关系盘根错节、沾亲带故,说得太多、太重,大家面子上也过不去。

同样在此次调查过程中,我们深感民兵组织的名存实亡、组织涣散。据村民杨××、张××等人反映:民兵组织的一些成员上山割完胶、卖得的钱都拿去喝酒去了——三五成群邀约到距寨子6公里的勐仑小镇去喝酒。酒醉之后常常滋事打架,不仅跟镇上的傣族打架,村民之间也发生过醉酒斗殴的事件;据村民反映,这种事都已经快变成常事了;而白天一些年轻人就是聚在一起打牌,至于妇联送来的科技、文学等方面的书籍,“他们看都不看一眼”(杨××语)。年轻人不时聚到“妇女之家”唱流行歌曲至深夜。

另据村民反映,民兵组织的账目没有明晰公布。民兵排长董××集管理、会计、保管三种大权于一身,却什么事也管不好;至于副排长则更是成天与民兵一起喝酒、打牌,一点威信都没有。现在的卫生不像以前一个礼拜打扫一次,而是基本上不搞了。猪、鸡没人圈养,狗在村里到处乱窜。以前村里搞绿化种的花草以及乡上发放给村里栽种的龙血树(一种珍贵药材林木——笔者注)都被一些村民家的猪拱没了。大家看到一些村民这样做,搞卫生的心思也没有了,村里也越发不团结了。村公所叫民兵拿棒子打猪,可无人敢下手;加之乡里乡亲的,不好惩罚。

面临以上严峻问题,我们不能不对在社会主义新农村建设中面临的现实问题加以重视和进行反思。

2、探索出路

在社会主义新农村建设中,我们要切实贯彻“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的方针,应当充分考虑村民的现实性与能动性。少数民族从总体上说生活在统一的大家庭中,但又具有他们独特的文化传统,否则他们也就不成其为某一个民族。考虑到这样的现实情况,国家力量具有的刚性可以适当吸收民间力量,“刚柔相济”,最终内化为当地族群的道德规范和行为准则,在国家与民间力量之间探寻一种平衡而有效的控制方法。同时在这一进程中,也可激发和培育起当地群众的社区建设能力(缺乏这种能力在当代已经成为制约和阻碍民族地区经济发展的瓶颈),而不是被动地、单线性地成为社会调控的对象。

在推行新农村建设时,对于像巴卡小寨这样的人口较少的民族地区,有几点应当考虑:

首先,调动、保护民间文化精英的积极性。巴卡小寨的资木拉、阿木拉等一批老年人,熟悉本民族的文化,在歌舞、建筑等方面上都有较高造诣,深得村民尊敬。资木拉本人于2002年荣获云南省文化厅、省民委授予的“有突出贡献民间艺人”称号。凡是村里举行民俗活动,人们都会想到资木拉等老年人。村子里有人家建盖新房时,资木拉与阿木拉等人都是他们争相邀请的建筑能手。趁着这些上了年纪的文化精英都还健在,如果能调动他们的积极性,在象征性的层面上发挥老年组织传、帮、带的作用,培育一批年轻人,不仅可以促进当地发展旅游,同时对民族的文化传承也是一个促进。这对于实现传统社区组织与现代组织的管理方式之间的有机对接也可储备一批人才。

其次,政府划拨一定的专项资金来扶持、培育民族传统文化的建设。通过组织、培训年轻人参加民族文化活动和科学技能学习,建立起相应的激励机制来鼓励这一类的活动。例如可以在村寨内部、村寨之间进行文化和科技交流、竞赛。对于民族文化活动的开展和设施的建设,不仅要有资金的投入,也要有一套切实可行的管理机制来维护。

再次,各级政府部门在政策方面的宣传工作要深入、到位。一项关乎村民切身利益的政策的实施,若宣传并执行到位,将文本制度最大限度地转换为现实制度,必然有助于减少执行过程中碰到的阻力并起到真正惠及村民的作用。以村民选举村干部为例。在对村民的采访中,我感受到村民对民主选举的认识存在一些误区。相当一部分村民认为,每一届村民小组长的任期只是一届,每届三年,不能连任。于是在换届选举的时候,那些因兢兢业业为村民办实事而受到拥戴的村干部由于换届不得不搁置正在全面展开的工作计划,之前的努力逐渐地付之东流;在无奈之中,村民只有选举一个他们自己都不大了解的新村长。[11]这样,村民自身的福祉在很大程度上便寄托于不确定性所带来的运气上。基于对政策了解得不全面,村民的切身利益得不到有效保障。而据我到乡政府与相关工作人员进行交谈了解到的情况则是,村民小组长可以连任。

最后,以经济发展促进文化产业的发展。基诺山有良好的气候和自然资源,除发展传统优势产业之外,同时搞好旅游产业以及与此相关延伸产品的开发。所有这些,如果能找到一条附着于本民族文化要素的产品开发路子,将会形成一个良性循环、可持续发展的模式:一方面,经济的发展带动生活水平的提高、改善;另一方面,物质生活的富裕有利于扩展人们对精神生活的追求并更加珍视自身传统文化,传统文化就增大了有效保护和传承的可能性。这在国际和国内都有很好的例子可循。

总之,在社会主义新农村建设当中,民族传统社区组织中所蕴含的民族优良文化面临着良好的发展契机,同时也存在诸多困境。如何在新时代扬长避短发挥传统文化的积极作用,有赖于各方——包括政府、专家、村民自身的互动。这是值得认真思考的。

参考文献:

1. 杜玉亭:《基诺族》,民族出版社1989年版;

2. 高发元主编:《基诺族——景洪基诺山基诺族乡》,云南大学出版社2001年版;

3. 林耀华主编:《民族学通论》,中央民族大学出版社1997年版;

4. 《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社1995年版;

5. 于希谦:《基诺族文化史》,云南民族出版社2000年版;

6. 赵利生:《民族社会学》,民族出版社2004年版;

7. 《建设社会主义新农村学习读本》,中共中央党校出版社2006年版。

[①]《建设社会主义新农村学习读本》,中共中央党校出版社2006年版,第5页。

[②] 杜玉亭:《基诺族简史》,云南人民出版社1985年版,第3页。

[③] 于希谦:《基诺族文化史》,云南民族出版社2000年版,第69页。

[④] 林耀华主编:《民族学通论》,中央民族大学出版社1997年版,第117、288、298页。

[⑤] 高发元主编:《基诺族——景洪基诺山基诺族乡》,云南大学出版社2001年版,第182-184页。

[⑥] 赵利生:《民族社会学》,民族出版社2003年版,第214页。

[⑦] 《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社1995年版,第585页。

[⑧] 这些年轻人当中,有些是主动去帮忙;有些是盖房子的那家去请的。但无论是主动去的还是“请来的”,主人家都是招待一顿饭而已。笔者跟随调查的那天,在抬料子的过程当中,这些20岁出头、衣着褴褛却身手敏捷的年轻小伙说着笑着地翻山涉水,时而穿越长约20-30米漆黑封闭的隧道;他们从下午3点搬运到晚上7点半,共计抬了40-50根木料,而每根木料重达300-400公斤。年轻人在抬料子过程当中表现出来的互助、吃苦等精神也改变着外界及本村的一些人对他们的看法。这也是村中上了年纪的人对年轻人身上保留着为数不多的好传统感到欣慰的地方。

[⑨] 主要是小学辍学率有抬头之势。一方面是学生及家长对于毕业之后难以找到工作的忧虑与失望;另一方面学校的教育方式以及学校-家长-孩子之间的沟通存在着种种弊端。据村民和乡政府的工作人员反映,这已经不是个别村寨的问题了,整个基诺山都存在这样的问题。

[⑩] 村民曾无奈地说道,一些村干部经常到距寨子6公里的勐仑镇喝酒谈自己的生意,村民找他们盖个章办身份证之类的事都很困难。村民戏言道:“村长都快成半个勐仑镇镇长喽!”

[11] 巴卡小寨的村民曾对笔者抱怨道:“现在的村长倒是实现年轻化了,都是二、三十岁的年轻人。但是他们连家务活、农活都不会做,咋个能当村长带领老百姓过上好日子!”

(此文发表于郭家骥主编:《2006-2007云南民族地区发展报告》,云南大学出版社2007年版)

(责任编辑:秦伟)

来源/作者:民族文学所