赵群:社会性别与健康分析框架

时间:2010/10/26 11:36:00|点击数:

前言

“社会性别与健康分析框架”经过了妍康成员几年的摸索,通过翻译和学习不同的健康和社会性别的分析框架和观点,将适合中国农村情况的一些工具和分析方法进行整合。这些分析框架是在参考国际一些发展组织相关的社会性别与健康问题的分析框架和工具的基础上,总结国内相关领域经验和反思以往实践,尝试在农村健康工作者和项目规划者中推广社会性别敏感的社区健康分析的框架,以提高将社会性别分析运用于项目的分析与规划之中,反思以往的项目。

在框架初步成型时,2005年1月妍康与陕西省妇女婚姻家庭研究会共同合作,在西安举办“社会性别和农村社区健康分析培训研讨班”。此次培训研讨班通过介绍融入社会性别意识的,适合中国农村健康实践背景的分析框架,将之与中国农村的健康项目和实践结合起来,推动社会性别平等的农村健康服务工作着的社会性别的分析能力。在研讨班中,一些来自基层的健康工作者和社区健康项目的管理者和规划者,分享了他们的经验,尝试着用这个框架对其经验进行梳理和反思,并且针对妍康提出的社会性别和农村社区健康分析框架提出有益的意见和建议。此次培训和研讨,为妍康框架的进一步的成熟提供了宝贵的经验。

在进一步修改此框架的过程中,妍康成员给2005和2006两届昆明医学院妇女健康研究生开设了“妇女健康和社会性别”选修课,进一步将这个框架的内容在学生中培训和推广,学生们利用这个框架对于相关的健康问题进行社会性别的分析,取得一些成果。

在整个摸索的过程中,妍康成员发挥团队的协作优势,不断的在群体的讨论和学习中丰富和完善这个框架,让它更加贴近中国基层农村的现状。有关社会性别与健康的思考框架可能有多种。本文是妍康成员根据目前的认知与经验提炼而成的, 旨在与业内人士分享并相互学习,希望能为提高包括艾滋病防治项目在内的健康项目中社会性别的敏感性而共同努力。

1.框架目的与意义

1.1社会性别与健康分析框架的目的:

探索适用于中国农村现状与需要,将社会性别的意识融入农村卫生健康项目的框架,拓展农村工作视野, 激发反思与行动;

发掘实用性较强的分析工具,使得农村健康工作者和项目的规划者能够在实施健康项目和服务的过程中融入社会性别意识。

1.2框架的意义:

在健康服务领域中, 系统的渗入社会性别意识, 为项目规划人员提供一多视角并具有逻辑的思考方法;推动社会性别的意识在健康领域的提高;为实现健康服务的社会性别平等打下基础。

2、框架概述

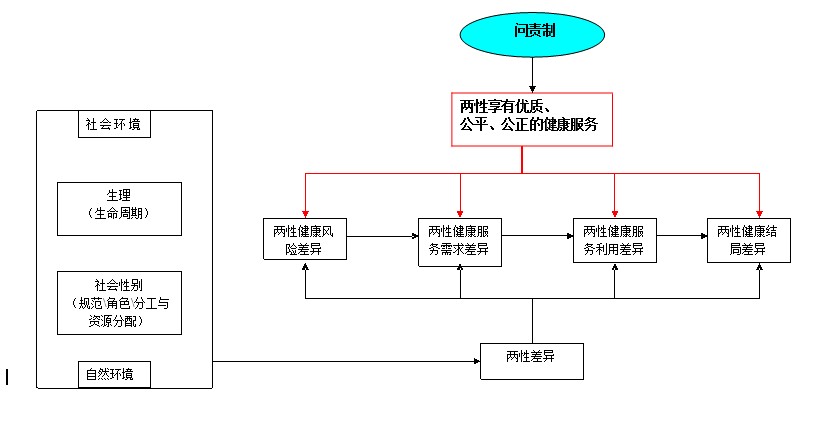

本框架试图用一个可见的逻辑框架说明人类健康受到自然、社会环境等各类因素的影响,健康与人的生理性别和社会性别密切相关,社会文化因素对于两性在行为规范、角色要求、劳动和社会分工、以及资源的使用与支配的影响的不同,直接关系到两性的健康风险的差异;而健康风险的差异使得两性对于健康服务需求存在差异,在服务利用方面也有区别,最终导致两性健康结局的差异。

当这种社会性别的差异被认识与理解,并将之与两性享有的健康服务和健康结局相联,追求性别平等的诉求必然要求健康服务的提供者具有社会性别的意识,敏感的意识到这种性别的差异性不仅是两性的生理因素和生命周期中自然因素的差别所致,更是社会对于两性的行为规范、角色分工要求、资源分配和权力关系不平等影响的最终结果。作为健康服务的利用者,在性别平等的社会目标的追求下,必然问责健康服务提供者:两性能否享有优质、公平、公正的健康服务,无论是服务的承诺(行为与规章)、信息和服务的透明、参与与监督的管理机制的建立、反馈与监督等,两性均有平等的机会获得健康服务,并且照顾到社会性别的特殊差异。问责是否是解决的方法;如果是态度是基础,要有开放态度接受问责制去接受监督和监督别人,这样就需要社会培育问责的意识。

3.内容与含义

3.1环境因素

这里所指的环境因素事实上包含了自然环境和社会环境。其中,自然环境包括气候和地理环境,例如水、空气、土壤和人类居住环境等都会对人类的健康发生直接的影响,人们已知道土壤中缺乏某种化学元素会导致疾病,如地方性甲状腺肿大等。自然环境也会通过影响一些生物种类的生存状态而影响人类的健康,例如钉螺的生长和血吸虫病有关、蚊虫的孳生和疟疾有关等。

社会环境包括:经济、政治、法律、宗教、文化习俗、政策等各类政治、社会和文化因素。这些因素影响政府对于国家资源在公共卫生的分配和健康服务提供和利用状况,也影响公民健康教育水平、大众传媒以及与健康相关的各类法律、法规的制定,例如人工流产是否合法?性工作者的合法性等都对于一个社会的健康状况产生重要的影响。另外宗教对于人的健康也起到不容忽视的作用,例如一些宗教信仰对于人的心理有安慰的作用;佛教吃素食的生活习惯对于健康也起到不同的作用。然而,男性、女性与自然的互动的不同结果是由于他/她们不同的角色和责任导致的。

将人从性别的角度区分有两种类型的差异,从生理的角度来看是生理的差异,包括男人和女人在经历生命周期中各个阶段体现的各种生理差异:基因确定的生理性别,生殖器官的发育、变化和衰老,激素水平的变化等。两性的生理的差异在不同的年龄阶段反映出不同的特点,导致两性的健康风险和健康需求有明显的不同。

从社会文化的角度来看两性的差异就是社会性别,包括社会的规范对于两性行为、角色和两性关系的期待和要求,具体反映在两性的角色分工、两性在家庭和社区中的对于资源的使用和支配,这些最后表现为两性之间形成的关系,特别是权力关系, 进一步影响两性的健康风险的差异和两性对于健康的需求差异。作为健康服务的提供者,不仅需要清楚两性的生理差异,也同样需要意识到两性的这种社会文化的差异性,在服务的过程增强社会性别的敏感性,采取能够使得两性公平受益的服务内容和方式,实现健康服务中性别平等的目标。

3.2两性健康风险

两性的健康风险与两性的生理和社会文化的差异均有关系,这里具体可以从不同生命周期的分析、两性的角色分工的不同带来的健康风险,以及两性在家庭和社区中资源利用和支配的不同进行分析。

3.2.1两性生命周期中的健康风险

处于不同生命周期的男女所面临的健康风险有不同的特点,决定着两性在各个生命阶段的不同需要。可以用不同性别的年龄别疾病发生率或/和患病率对生命周期健康风险进行分析,发现两性健康风险的差异性。患病高的群体受到的某种健康风险亦越大。

例如,婴幼儿时期的男孩女孩,由于不同文化社会中对于男孩女孩的价值认定的不同,使得女孩和男孩的生存权利有明显的差异。中国的传统文化中更加看重男孩在家庭延续和发展中的价值,加上计划生育政策的实施,一些家庭为了能够保证能有儿子,不惜剥夺女婴的生存权利,存在溺婴和弃婴的现象,第五次人口普查显示我国人口出生的性别比平均为119.92(李倩,2004);我国农村不同性别婴儿死亡率之间有明显差异,男婴为28.28‰,女婴为41.16‰(北京+10,“女童论坛”,2005)。而且婴幼儿成长的过程中,因为食物和营养分配的差距和患病治疗的性别差异的不同程度的存在,使得儿童营养健康存在明显的性别差异,对云南省10个地区的44,530名少数民族儿童进行体检的结果表明,女童营养不良发病率是22.12%,男童是14.4%(乔天碧,2001)。

在青春期,男女两性同样面临不同的健康风险。女孩子的月经初潮和男孩的遗精,不仅标志着性在生理上的成熟,而且也因对性的看法和态度不同,使男孩和女孩遭受不同的困惑和烦恼。月经的各种“麻烦”开始缠绕着女孩,另外社会文化中对于女性独有的“贞操”要求使得女孩子获得更多的保护;男孩子在性方面的要求和苦闷无处诉说,与此相关的心理和生理健康需要常常被忽略。由于社会文化的影响,进入青春期的女孩和男孩也开始探索和接触到与性健康相关的问题,他们/她们可能面临着怀孕、人工流产以及感染性病、艾滋病的风险。

处在生育阶段的成年男女,会因所担负的生育角色不同而另其健康面临不同风险。由于生理上的不同,女性承担了怀孕、分娩过程,使她们更多的暴露在与生育有关的风险之中。如果健康服务不能回应这种需求,则会导致妇女发病率和死亡率上升。特别在一些地区,由于特有的生育习俗,使得女性在怀孕、生产和产后存在各种健康的风险,在何处生产和以何种方式生产?产后食物的禁忌等对于女性的健康都有影响。当今世界上有关计划生育的实践,也总是把避孕的任务放在女性身上,即便有的方法更适合于男性,例如男性结扎。由于男性在再生产过程中缺乏明确的角色,使得男性参与预防生育相关的疾病和在计划生育中的角色常常被忽略。另外男性与生育有关的疾病和健康问题也常常被忽略,例如男性生殖疾病的研究和治疗在许多地区重视不够。另外在性行为方面对于两性要求的双重标准,增大了对于女性的暴力侵害和男性性行为传播疾病的风险。

进入更年期和老年的两性,健康的风险也反映出不同的特点,由于女性更年期更容易识别(有月经周期的变化和绝经),也因此较早被人们所认识,所以女性进入更年期后可以得到相应的健康服务。而男性的健康需求则在医疗服务系统常常被忽略。另外进入老年后,生理的衰落,使得两性各种健康风险均增加,女性由于在家庭中的地位,更容易被忽略各种需求。

3.2.2两性角色差异和劳动分工导致的健康风险的差异

在任何社会文化的背景中,均有对于两性角色和劳动分工的具体规定,这些规定决定了两性在一定的社会文化的环境中哪些工作是女性做的?哪些是男性做的?哪些地方男性可去?哪些地方妇女不能去?这些分析的延伸,进一步可以发现两性因为劳动的内容和地点、环境的差异而导致的健康风险差异。结合社区环境漫步的分析(方法详见附件),可以和村民共同分析村中哪些环境具有影响人的健康的风险,而这些地方通常是谁常常进入的区域。

在有的地区,按照性别劳动分工规律,给农作物打农药是男性的劳动,男性也因此会比女性更多的暴露于农药和杀虫剂中毒的危险中。由于女性更多的负责做饭等家务劳动,在一些地区,由于燃料对于家居的污染,使得女性患呼吸道及眼疾的风险高于男性。在一些地区水的污染严重,而取水和洗涤的工作是妇女负责,所以由于水污染导致的疾病风险女性较高。由于女性比男性承担更多的再生产劳动,休息时间较男性少,劳动量和劳动负担较男性大,所以健康的状况较男性有更高的风险。

在性别劳动分工中,机械的操作通常是男性的工作,所以男性承担更多的机械操作产生的事故风险。处于传统的男性必须养家活口的考虑,外出寻找工作的常常是男性,这有时会将他们至于感染性传播疾病的危险之中。而由于在家庭性生活中权力关系的不平等,妇女不能或不可能要求丈夫带避孕套,使得妇女往往从丈夫那里感染上性传播疾病和艾滋病。

3.2.3行为规范对两性的限制导致的健康风险的差异

不同社会均有对于两性行为的规范和要求,什么是“好的”、“典型的”男人或女人,就是这些规范的总合的命题。抽烟和喝酒是男性化文化的典型象征,男性更多的受到抽烟和酗酒相关行为引起的健康风险。关于性方面的禁忌,使得许多文化中有关性的问题都有“沉默的文化”,这成为女性去寻求有关生殖健康方面需要的健康服务和信息的明显障碍。

3.2.4 两性对于资源的利用和支配差异与健康风险

两性对于资源的利用和支配分几个不同的层次,包括家庭、社区、市场和国家。在家庭层面的资源利用和支配是分析在家庭内谁有更多的支配权去动用家庭中的资源用于健康支出或者有病时接受治疗。例如一些研究表明女性在患病后就医的拖延就医的情况较男性更加严重(王冬梅,2005)。在农村,由于大额的家庭支出的决定权普遍是由男性决定,女性有关的生殖疾病常常被忽略或耽误,小病拖成大病。在家庭资源分配中,男性是家中的顶梁柱,所以男性和男孩的看病花费是较女人和女孩优先的。

在社区层面,由于公共事务的议事和决策的权力多属于男性,在社区公共健康服务的内容和方式方面,较少考虑女性的特殊需要。例如在一些偏远的山区,还缺乏女性的乡村医生,所以对于女性的健康服务的可及性受到影响。

男性较女性有更多的机会外出,接受更多的有关医疗市场服务的信息,他们利用相关信息较女性更加方便。但是由于照顾家人、孩子和老人的责任更多的由妇女承担,而她们在掌握相关的新信息方面没有男性方便,所以女性则在利用健康服务资源和信息方面没有男性有利。

在国家资源分配方面,是否关注到妇女不同于男性的健康需要,有没有相关的服务设施和项目的设立,以及预算的分配是否充足等等都对于两性抵御不同的健康风险有重要的影响。

3.3两性不同的健康需求

由于社会性别和生理性别方面的差异导致的两性健康风险的差异,决定两性对于健康有不同的需求,对于两性需求差异的分析决定了健康服务的内容、方式更具有社会性别的敏感性,是提供优质公平健康服务的基础。

结合生命周期各个阶段的性别分析健康的风险,是健康需求的社会性别差异的基础。再结合两性活动分析框架分析两性的分工和责任导致的健康风险就可以确定两性不同的健康需要。

由于两性生理的差异,女性拥有比男性更多的生殖器官,比如乳房、子宫、卵巢、输卵管等,这些器官带来的影响和疾病的风险远比男性要多,这就需要分配更多的资源去满足妇女的特殊健康需要,所以许多国家都有专门针对妇女健康的医疗服务和检查。

结合社会性别,有两类需求是需要区分的,一类是社会性别的实际需要,即为了满足两性生产和生活的现实需要,而这些需要的满足,一般并不挑战两性不平等的权力关系。另一类需要是战略性的社会性别需要,这类需要的满足挑战了两性不平等的权力关系。例如仅在项目中增加妇女接受妇科病检查的次数时,可以及时发现妇女是否罹患生殖道感染,并给予相应处理,因而增进了妇女的健康。但这样的做法并不关心谁使妇女受感染,以及男性在感染中的责任,因此妇女还是要独自承担“感染”的后果,或者还会由于在家中没有经济支配权而不能得到检查或治疗。换言之,这就是满足了社会性别实际需求的做法。而如果提供专门的资金给妇女或妇女小组支配,用于妇女疾病的治疗和预防,就挑战了传统的女性在家庭和社区层面没有资源的决定和支配的权力,就是满足战略性社会性别需求的努力和尝试。

3.4两性健康服务利用的差异

作为健康服务系统,需要具有社会性别的敏感性,实际是要敏感由于社会文化对于两性的塑造的不同,导致两性在利用健康服务系统中有不一样的表现特点。

是否考虑到当地两性的不同的健康风险,有不同的健康疾病的发病率,并且根据不同的风险设置健康服务和预防的体系和技术力量。具备检查和诊断早期妇科病的条件和技术,如乳腺造影、宫颈刮片和妇科病的筛查等。

在许多农村地区,女性在家庭资源的利用和支配方面依赖男性,所以常常影响女性能够独立确定利用或采取某类健康的检查或整个健康服务系统。所以健康服务计划者和提供者需要敏感的意识到家庭资源支配的范围和权力会影响两性对现有健康服务的利用,需要找到具体的策略去应对现实。

在云南省石屏县有一个真实的故事,为了解决保证妇女健康检查的可持续地资源问题,健康项目的工作者与妇女共同讨论,在仔细甄别妇女在家庭中可以调配的资源后,共同提出一个可行的方案,参加村中妇女健康小组的成员,每个月交给组长2个鸡蛋,组长将每人交来的2个鸡蛋送到乡卫生院,乡卫生院将这些鸡蛋出售后,作为妇女健康检查的资金,这样交鸡蛋的妇女可以享受每年一次的妇女健康的检查。这个故事反映健康工作者敏感的考虑到妇女在调配家庭资源中的困难,和妇女共同创造了一个现实的办法,保证妇女可以每年享有定期的妇科病的检查。

在一些地区存在“沉默文化”的现实,导致妇女在利用妇科病检查和治疗的过程中存在文化障碍,健康服务系统需要从更多层面考虑如何破除或者改变“沉默文化”的策略,而不是埋怨妇女的“素质低”和“缺乏健康意识”。例如,服务提供方是否为妇女考虑了她们在接受服务时,可以有一个私密的环境,使她们能够享有安全和舒适的检查和诊治。同样,男性在服务中也应受到私密的保护和尊重。

提供健康信息是健康服务的重要内容。为妇女传播健康知识时,应考虑到女性由于社会性别的影响,相对于男性文化水平较低,而且由于常常负责家务劳动,很难外出。所以,如何根据妇女日常工作和生活的情况,为她们设计可获得的、可接受的以及可应用的信息,并采用适宜的方法,才有可能使她们真正接触到她们所需要的健康信息,增加信息资源的传播有效性和覆盖率。

在服务时间和方式方面,是否考虑两性不同的服务时间的需要?在服务方式上需要采取巡回医疗服务和定点服务相结合的方式,以满足一些妇女由于家庭所累而无法离家的困难。

3.5两性健康结局的差异

健康结局表现为疾病或死亡的概率,如发病率、患病率或死亡率。由于两性在暴露风险、健康服务利用等方面的差异性,其健康结局也会出现差异。从健康事件的发展顺序来看,男性或女性在某个疾病的发病/患病或死亡的高低,是人们健康受到影响的一个结果;但从健康分析来说,疾病或死亡概率的不同,是提出问题的第一步。当某地或某人群的某疾病发生率高于另一人群时,可以为我们提供分析线索,找出差异后面的原因,再针对原因制定相应的措施。因此,该框架所提供的分析思路不仅仅是单向的,也可以是双向的。当发现男性和女性在某个疾病的发生率有差异时,我们应该逆向思考:这种差异是由于生理性别还是社会性别引起的?男女两性在健康暴露是否有所不同?他们/她们的健康需求是否都得到了满足?

例如中国心理危机研究与干预中心的自杀与自杀未遂研究发现,中国妇女自杀率较男性高出25%,这一差异在农村年轻妇女中尤为突出。此外,中国艾滋病病毒女性感染者的比例从1998年至2004年一直在上升(详见表)。可以推测女性感染的上升速率超过了男性。

表 中国艾滋病病毒感染者女性所占比例(%)

|

年

|

1998

|

1999

|

2000

|

2001

|

2002

|

2003

|

2004

|

|

比例(%)

|

15.3

|

14.3

|

19.4

|

22.7

|

25.4

|

35.6

|

39.0

|

资料来源:中国艾滋病防治联合评估报告(2004)

由于两性在享有健康服务方面不同的需要没有从社会性别的角度加以重视和采取相应的策略,所以两性在健康结局方面也反映不同的差异性。例如有的研究表明,成年妇女从有病到就诊平均需要2个月的时间,而男性在患病后到就诊,是一个月的时间(韦慧兰,2001)。

3.6问责制:实现两性享有优质、公平、公正的健康服务的必要机制

当我们理解由于自然和社会因素的影响,两性在健康风险、健康需求的差异性,就需要在健康服务方面考虑这样的差异性,使得两性可以公平、公正的享有优质的健康服务。然而在现有的健康体系中,由于没有考虑社会性别的因素,对于两性在利用健康服务的过程中的差异性,特别是对妇女在各种文化因素的限制中,在家庭、社区层面的资源的利用和控制方面的障碍性因素关注不够,所以最终两性在获得健康服务的质量和健康的结局上存在差异,难以真正实现“两性享有公平、公正的优质的健康服务”。

如何建立优质、公平和公正的健康服务系统?需要在服务的利用者和提供者之间建立一种“问责”机制,使得服务利用者可以明确表达其需求,并对服务提供者实行监督。这样的“询问和追责”的机制可以保证服务利用者和提供者之间建立平等协商和谈判的关系,使得健康服务朝优质、公平和公正的方向发展。

社会性别平等的目标是追求人人(包括男性和女性)享有优质、健康地服务,需要健康服服务系统中同样有一种机制保证实现社会性别平等的目标。这样一方面健康服务的提供者要有这样的敏感性理解两性的健康需求的差异性,并且在服务中建立改变不平等的策略,保证两性可以公平的享有各类服务;另一方面,健康服务的使用者,可以询问、监督健康服务提供者是否履行承诺,满足利用者的不同需要。这样一种“问责”的机制的建立,是实现“优质、公平、公正健康服务”目标所必需的。

问责(accountability)是一个外来的词语,在引进和翻译的过程中有不同的含义,也表达了背后不同的寓意。一种翻译着重在“诚信”和“公信力”,着重强调作为服务的提供者,为了保持自己在公众中的形象,源于自我的要求,保持“公正、公开和透明”,具有诚信度,提高自身的服务质量。这样的翻译,弱化和隐藏了作为服务利用者自己应该享有“优质、公正和公平服务”的应有权利,并且在推动的过程中的有主动争取、诉求表达和监督的角色和相应的能力。

另一种翻译为“问责”,强调的是作为服务的利用者,在宪法和法律赋予公民的权利、以及服务提供者的服务承诺的基础上,有权对服务的提供者和政府提出诉求,并进行监督,以维护自己作为服务利用者的权利。“问责”不仅是一种单次的行动和非常规的质询,而是需要在服务利用者和提供者之间建立一种机制与互动的平台,作为服务的提供者,提供清楚地信息,做出相关的承诺,有公开透明的机制,保证服务利用者能够公平的参与、对于服务质量的监督和反馈,同时也有机制保证服务利用者的诉求有公开的平台提出,服务提供者有基本的态度和相关的措施去满足利用者的诉求和实现监督与反馈。

从社会性别平等的角度所要求的问责制,不仅是从一般意义上理解服务提供者和利用者之 间的关系,而且更加看重服务提供者能够敏感到两性的社会文化差异,保证两性享有优质、公平和公正的健康服务。两性不同的健康需求得以关注,提供适合两性的健康服务,使得两性能够获得优质的健康服务。在问责的机制中,两性不同的健康诉求得以表达和尊重,有机制保证两性公平的参与和监督。有没有适当的措施保证服务利用者的公平参与,参与的形式是否考虑到服务利用者中的社会性别差异性?例如妇女的低文化现状和由于文化的限制使得妇女在公众场合表达受到限制等,是否有适宜的方式利于妇女的参与决策?妇女的声音和诉求在问责制中能否得以表达?信息的传播方式是否能够考虑到妇女不同于男性的特点,便于妇女能够清楚地获得信息?信息覆盖的透明性妇女有没有得以体现?这些都是在追求性别平等目标下的问责制要考虑的问题。

性别平等的问责制,问责的是两性的公平和公正,问责的是健康服务系统有没有社会性别的敏感性的服务内容和方式,以保证女性在面对社会性别的诸多障碍中依然可以享有优质和公平能公平的健康服务。在这个过程中,代表妇女利益的NGO组织和妇女群体本身在推进性别平等的问责制过程中扮演非常重要的角色,而医疗主管的政府部门也有不可推卸的责任,在分配资源,提出倡导和政策方面需要积极的引导。

结语

当“社会性别与健康分析框架”的总结工作告一段落时,我们虽然感受到如释重负的喜悦,但是也非常明白推动社会性别敏感的健康工作才刚刚起步,任重而道远,希望这个过程中我们这个小小的团体能够和更多的基层健康工作者和规划者走到一起,共同推动在中国的社会性别平等的农村健康服务。

主要参考资料:

李倩,“遏制性别比例失衡迫在眉睫”,载《中国妇女报》2004年7月13日第三版;

利物浦热带医学院的社会性别与健康小组开发的“社会性别与健康分析指引”;

刘伯红,“全球化对妇女健康的影响”,2005年中国妇女研究会年会,北京+10论坛大会发言;

乔天碧,“关爱我们的未来”载《今日中国》2001(7),P12;

王冬梅,“健康的性别不平等与贫困”,2005年,北京+10“妇女与贫困专题论坛”;

韦惠兰,惠东旭: “生育健康意识教育,贫困地区妇女脱贫的重要变量”,妇女研究论丛,2001年第6期

中国艾滋病防治联合报告,2004;

中国妇女研究会年会,北京+10论坛,女童论坛, 2005;

Elain Baume,Mercedes Juarez, Hilary Standing(2001),”Gender and health equity network, gender and health equity resource guide”;

Nancy E. Moss (2002) “Gender equity and socioeconomic inequality: a framework for the patterning of women’s health”, Social Science & Medicine, No.54, pp. 649-661.

(原载:《多学科视野下的艾滋病应对》,杨国才主编,中国社会出版社出版2007年第一版)

(责任编辑:温曼)