上世纪70年代中期,刚结束并不完整的中学教育的我作为知识青年上山下乡大潮中的一员,来到呈贡县七甸公社插队落户。山区的生活虽然很艰苦,但这里的山山水水滋润养育了我,这里的父老乡亲以博大的胸怀给予我无尽的关爱。短短的两年,这里成了我终身难以忘怀的第二故乡。也就是在这里,我进一步学到并基本确立了一生做人的原则:正直坦诚、宽厚善良以及勤奋和坚毅。这段经历对我后来的职业精神具有重要的影响。

这是当时生产队分配给知青户的住房,也就是我生活整两年的家

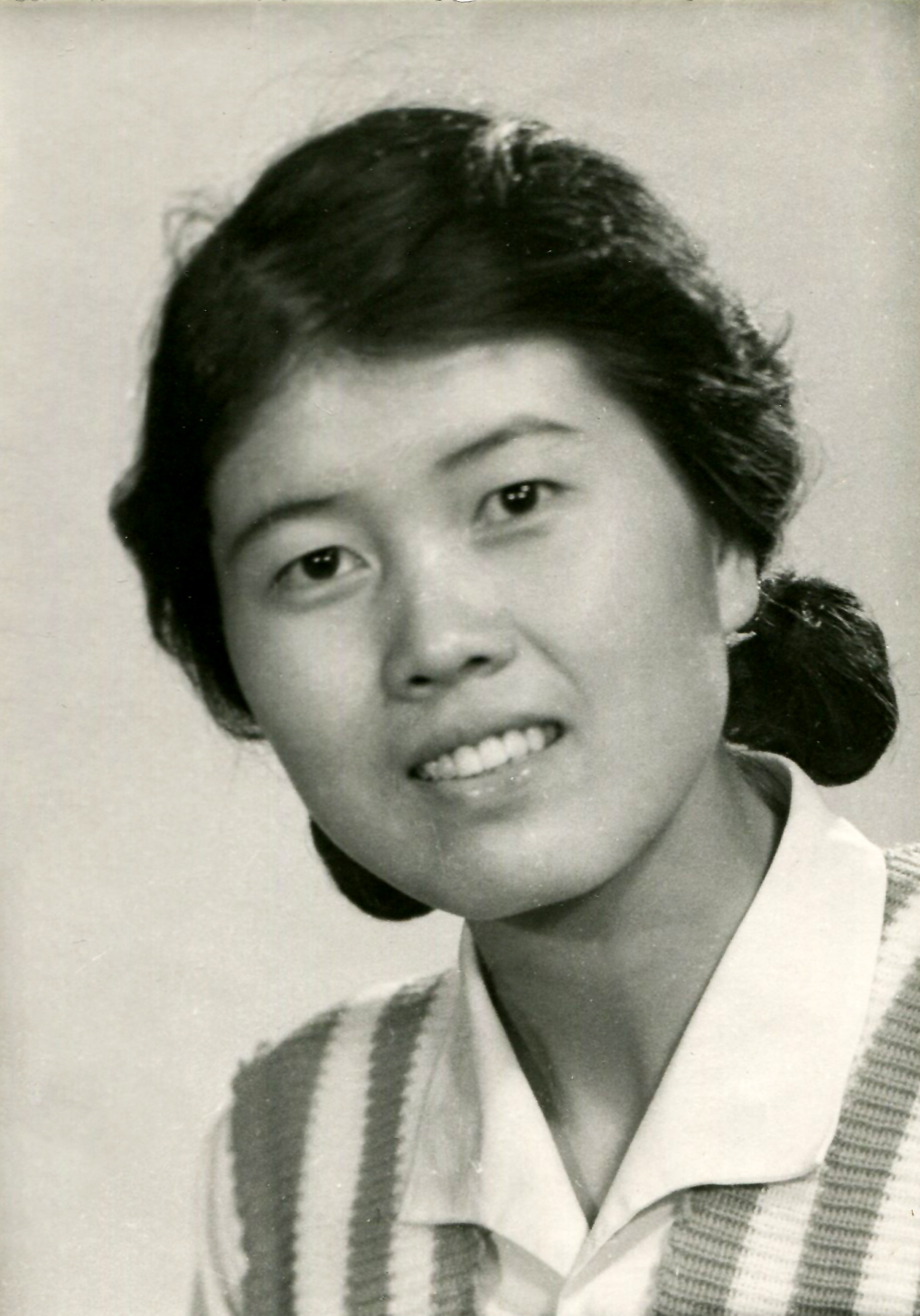

70年代末,在新华书店工作的我通过勤奋和努力,每天挤出一点点工余的时间复习功课终于考入了云南大学历史系,实现了读书上大学的梦想。大学的4年,是我在社会科学方面接受全面、系统训练的开始。对于我们这代因“文革”十年动乱而过早地丧失学习机会的人来说,能够在远离学校多年后一下跨入大学这个知识的殿堂,无疑是十分珍惜这个得来不易的学习机会,舍不得浪费一分一秒,奋发、努力地汲取着知识的养料。记得当时为了开阔眼界,除了保证上好本专业规定的课程外,还要绞尽脑汁地调整和挤出时间到其他专业主动选修部分课程。同时广泛阅读有关书籍,能多读一本书、多选一门课似乎都是一份乐趣。并开始着手培养和训练自己的科研能力,尝试着撰写论文。在校期间已在历史系主办的刊物《史学园地》发表文章,在云南大学西亚研究所主办的杂志《中东石油问题》发表译文。也曾因获得学校三好学生的称号而学习热情倍增。大学4年的勤奋学习和系统训练,使我基础理论和专业知识的积累从少到多、由浅入深、逐渐丰富,业务素质得到一定程度的培养,为后来从事学术理论期刊的编辑工作和科研工作打下了较扎实的基础。

大学毕业后被分配到社科院很开心

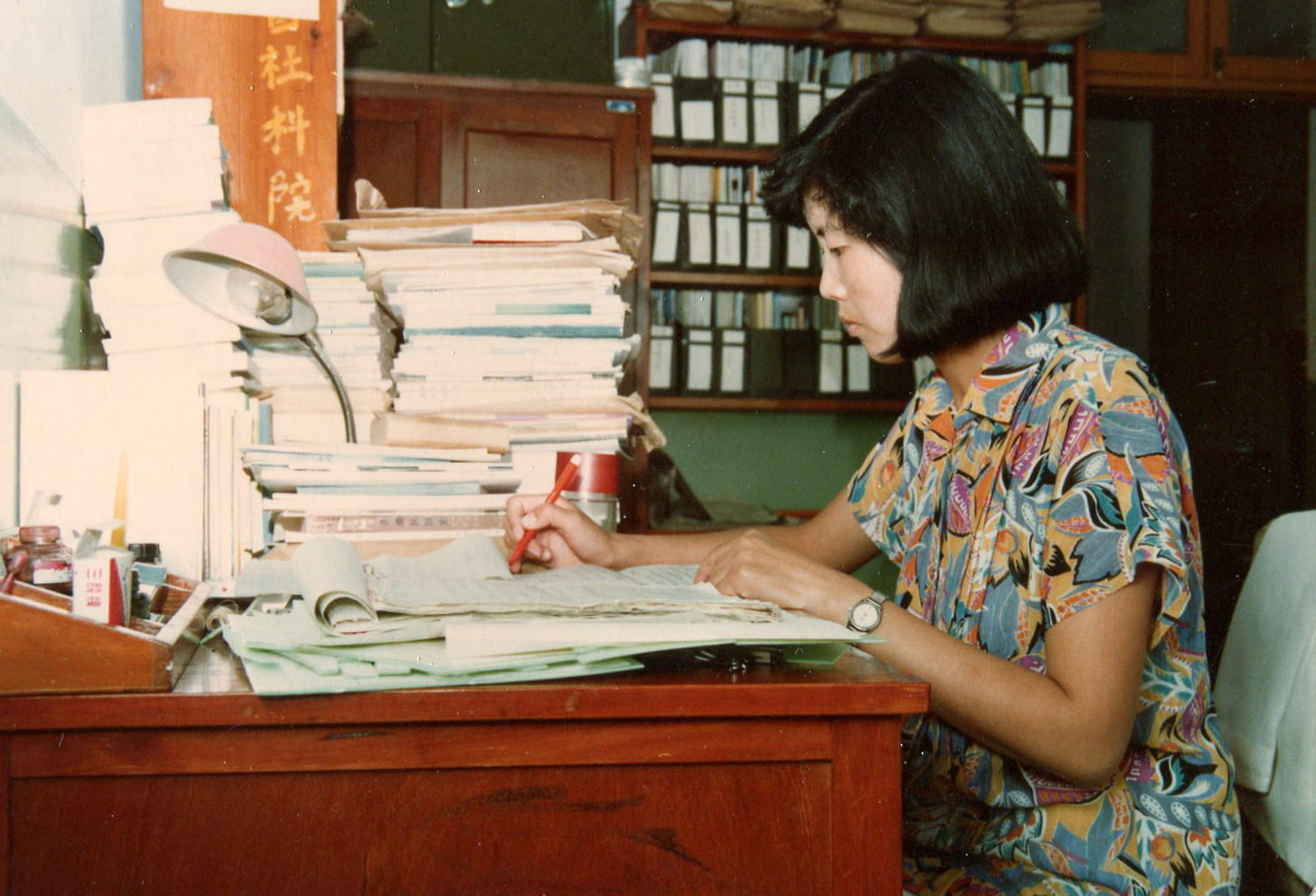

4年的大学生活结束后,我被分配到云南省社会科学院,当时一门心思地想到科研所的我却由于种种原因到了《云南社会科学》编辑部,而且一干就是20多年。这么多年来一直从事学术理论期刊的编辑工作,我并非没有苦恼,也曾多次要求调离,但皆因得不到批准而搁置了下来。尽管不太情愿或者说是遗憾,但生性诚实和认真的我却依然兢兢业业、勤勤恳恳投入到期刊的编辑工作中并将其干好。20多年来,我在从事学术理论期刊的编辑工作中一直奉行三条基本原则:一是要保持高度的责任感、使命感和良好的职业道德,强化奉献精神和敬业精神,二是要着力提高自己的理论水平和业务素质,树立以精选、精编、精排、精校、精印为内涵的精品意识,高度重视刊物的学术质量和编校质量。三是要自觉与党中央保持一致,密切配合党在新时期的中心工作和主要任务,认真贯彻执行党的各项方针政策和编辑出版的法律法规。这三条同等重要,缺一不可,长期以来,我一直以这三条作为标准严格要求自己,认真处理每一份来稿,诚恳对待每一位作者,时刻不忘提高自己的业务素质和理论素养,从不敷衍了事。随着一本本凝聚着自己心血和汗水的杂志与读者见面,我日益感受到了学术期刊及其编辑在推动学科建设、扶持人才成长、促进社会科学事业的繁荣和发展方面所起到的重要作用。正是通过包括自己在内的编辑们一次次地精心组织和编排,广大作者才得以在期刊这块学术理论园地上阐述自己的观点,展开学术讨论。许多原来并不成熟但却有一定学术价值的文章经过编辑加工、修改完善后得以推向学界、推向社会。一批批作者尤其是青年作者就是在这种过程中成长起来逐渐成为专家的。而与此同时,作为一名编辑,自己也是在这个过程中逐渐成长、成熟起来的,这也让自己从中感到了几分自豪。

年轻时的我正埋头于编校工作

体味20多年的编辑生涯,对这个职业的理解别有一番感悟。期刊的编辑工作无疑是一个平凡而伟大的职业,但同时也是一个令许多人望而生畏或者说不愿意从事的职业,这在社科院这样的科研单位更为突出。因为,第一,这是一个需要作出牺牲和奉献的职业。对于科研单位从事学术理论期刊的编辑来说,更是如此。因为你耗尽精力全力以赴所编校的或许是一些你并不感兴趣的、枯燥的学术理论文章,而你自己想要研究的东西却因为没有时间、精力不支而难以完成或完成较少,要么只有牺牲休息时间和节假日来完成,出一项科研成果往往需要付出比专职研究人员更多的努力。到头来,你的牺牲和奉献倒是成就了更多的学者走向学术的辉煌,而你自己却在科研单位成了非主系列的、被边缘化了的、竞争实力处于弱势的科辅人员。这也就是常言所说的“为他人做嫁衣的人”、“照亮别人熬干了自己的蜡烛”和“学岭路上的铺路石”等等、等等。这些现实,对编辑的心理素质的确是一种考验。因此,如果不能正确对待,不着力培养牺牲精神和奉献精神,那么,当你看到学者们经你倾心尽力为之编发的文章获得较大反响、获奖或者物质回报时,你肯定会感到一种难以承受的失落。

第二,这是一个需要极强敬业精神的职业。因为只有当你具有敬业精神时,你才能耐得住学术理论期刊编校工作的那份枯燥、寂寞、琐碎、具体以及那份辛劳。特别是当你无数遍编校的文章并非你兴趣所在时就更是如此。每天都有数不清的诸如组稿问题、审稿问题、来稿的取舍问题、政治导向问题、学术质量问题、栏目的设置问题、版面的安排问题、校对质量问题、排版质量问题、版式设计问题、封面设计问题、印刷质量问题、发行问题、人员协调问题、经费问题、与作者沟通的问题等等具体了不能再具体的事等待着你去处理、协调和完成。为了赶出版周期,白天在办公室看不完的稿子还要带回家晚上继续看,节假日加班加点成了家常便饭,早已习惯。我本人就是一个例子,形象一点来说,我对《云南社会科学》这份杂志就像对待自己的孩子那样从未停止过牵挂和操劳,也可以毫不夸张地说,这个刊物就是我的另一个孩子,它与我真正的孩子共同分享着我无微不至的关爱,甚至得到的关爱、倾注的心血还多于我真正的孩子,因为我到《云南社会科学》编辑部时我还没有结婚生子。如果缺乏敬业精神,是难以沉下心来默默无闻地去完成这样一些工作、做好一个编辑尤其是一个学术理论期刊的编辑的。写到这里让我想起了德国诗人海涅的一段感言:人们在那里高谈阔论天启和灵感之类的东西,而我却像首饰匠打金锁链那样精心地劳动着,把一个个小环非常合适地联接起来。诗人说的仿佛就是我们从事编辑工作的人正在默默埋头于编校工作,精心地将原来不够完好的一篇篇稿子打理得尽善尽美起来。

第三,这是一个需要良好的职业道德的职业。从广义上讲,学术期刊编辑最基本的职业道德应该包括满腔热情地发现人才、选拔佳作,热心支持和帮助有价值的学术成果修改发表;坚持原则,以实事求是的作风和严谨的科学态度择优录用稿件,取精用弘;作风正派,廉洁自律,不谋私利,自觉抵制行业不正之风;胸怀博大,客观,公正,真理面前人人平等,不趋炎附势,不因人取文,也不因人废文,更不能以金钱作为用文与否的标准;等等。然而,身处当下学术生态环境有所污染的现实之中,要做到这些是相当不易的。这就要求我们必须加强修养,增强社会责任感,自觉维护刊物的社会声誉,维护学术生态环境,维护期刊工作者的良好形象,使刊物成为文明、健康的殿堂。

第四,这是一个需要高度责任感的职业。众所周知,一份期刊,尤其是学术理论期刊,需要切实把好政策关、政治关、学术质量关和编校质量关,这就要求我们必须时刻保持高度的责任感,而责任感则来源于认真负责、踏实严谨、一丝不苟和精益求精的工作作风。这一点恐怕是编辑同行中最简单的认同但又是最难坚持最难做好的事了。因一时的疏忽铸成大错的事例在身边的报刊编辑队伍中是屡见不鲜的。政治问题、宗教问题、民族问题、错字错句等等问题时刻都在考验着我们的责任意识,使我们丝毫不敢懈怠,不敢疏忽大意。因为怕出问题,有些稿子远远超出三校的常规,修改、校对四五遍甚至六七遍也是常有的事。

第五,这是一个对编辑的学识有着较高要求的专业性极强的职业。并非如一些行外人理解的那样,编辑只不过是一个简单地把文字的东西汇编起来再照着原样校对一下或者说把别人的东西中转一下交付印刷的工作。对于学术理论期刊来说,其编辑除了与任何类别的编辑一样必须具备较高的文字修改加工能力、能确实把好文字关外,还必须具有理论素养,在相关学术领域具备较高的学术水平和广博的知识结构,还要有敏锐的政治眼光和较高的政策水平,从而才能够站在学术理论研究的前沿,编出更多学术价值高、质量上乘的优秀理论文章。

此外,我认为,一名合格的高水平的编辑,不仅要能编,还应该能写,就像那些为我们所景仰的老一辈学术大师那样。我始终坚信编辑工作与科研工作是相辅相成、相得益彰的,科研工作能推动编辑水平的提高有助于办好刊物。尽管二者难以两全,但我一直在苦苦地追求编辑与科研工作的完美结合。因此,一直以来在尽职尽责地完成好《云南社会科学》的编辑业务以及日常行政事务管理工作的同时,我从未间断过从事科研,多年一直自觉坚持相关学科基础理论的学习,坚持深入边疆民族地区调查研究,力求既培养自己扎实的专业知识和学术功底,又秉承前辈深入田野、勤奋刻苦、善于思考的学风。与院里的研究人员不同的是,我的调研时间是从编辑工作之余、从节假日、休息日那点宝贵时间中挤出来的,且多数情况下是自费出去调研的。为了能争取多搞一点调研,我总是必须加班加点地把自己的本职工作提前做好。记得第一次下乡田野调查时,我的孩子才8个月大。那些日子一下乡看到小孩就想去抱一抱,就想念自己的孩子。那些年给自己加压较大,过得较为辛苦,但看到自己的科研成果发表出来,得到认可,心中又感到莫大的快慰。

在少数民族村寨调研

这么些年来,我先后参与了多项国家级、省级、院级等重点科研课题的调研,累计完成科研成果40余项,其中,有6项获各类奖项,其中国家级奖2项,主持的云南省哲学社会科学“十一五”重大项目形成的的同名专著《当代云南蒙古族》已于2009年由云南人民出版社出版。

在少数民族村寨调研

以上所讲的这几点,是我对自己所从事的职业的几个基本要点的理解,正是基于这样的一些理解,我在具体的办刊工作中也就有了最基本、最朴实的行动准则,努力追求着自身敬业精神、奉献精神、职业道德和业务素质的不断完善。后来主持《云南社会科学》编辑部的工作以后我也一直把这些东西作为编辑部进行队伍建设、人才培养的重要内容,经常反复不断地向大家灌输和强化。这也就为我们踏踏实实办好刊物奠定了坚实的思想基础。

源于这些思想,在实际工作中我首先树立并在编辑部一直不断强化以精选、精编、精排、精校和精印为内涵的精品意识,以质量求生存图发展。这种办刊理念具体体现为:在选题策划、组稿、约稿、审稿及编辑等工作中,认真贯彻精选、精编思想,注重创新性、探索性和应用性与学术理论价值的高度统一,不断开创学术理论的前沿水平;在排版、校对、版式和装帧设计以及印刷等技术环节努力贯彻精排、精校和精印意识,把好规范化的技术质量关,力图把《云南社会科学》办成学术和技术上均属上乘的、居前沿水平的、高品位、高质量的学术理论期刊。

与彝族姑娘同乐

以精选、精编、精排、精校和精印为内涵的精品意识以及高格调、高品位、高质量的办刊旨趣决定了对编辑队伍本身有着高标准和高要求,必须建立一支高素质的编辑队伍。为此,进入本世纪以来我通过制定、完善《编辑部工作细则》、《期刊编辑职业道德规范》等规章制度进一步规范制度管理,不断加强编辑队伍自身建设。一方面,把敬业精神和职业道德的教育放在重要位置,倡导奉献精神,培养高度的社会责任感和使命感,以促进先进文化的发展和社会科学的繁荣为己任,始终把社会效益放在首位,确保刊物的学术质量。发扬协作精神,增强集体荣誉感,把刊物的荣誉、刊物的进步看成自己的荣誉、自己的进步,为谋求刊物的发展积极努力。另一方面,继续加强编辑人员综合素质的培养,要求和敦促大家加强学习,不断提高理论素养和专业素质,系统掌握所编栏目相关学科的专业知识,了解学科最新进展和前沿动态,通晓编辑加工知识以及编、校、排标准和规范,不断扩展和提高编辑技能及综合素质,从而为精选、精编、精校和精排提供保证。在此基础上,进一步总结归纳出“敬业奉献、严谨求精、团结务实、编研相长”十六字作为激励、告诫全体编辑的座右铭。

20多年来,我与我的同事们安于平凡与清贫,甘受繁杂与琐碎,承受寂寞与边缘,忍耐紧张与重复,敬业奉献、脚踏实地一路走来。能够聊以自慰的是,《云南社会科学》杂志所编发的大批文章曾先后被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、《中国人民大学复印报刊资料》、《高校文科学术文摘》、《光明日报》等权威性文摘报刊全文和摘要转载,“全国中文核心期刊”、“中国人文社会科学核心期刊”、“中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊”、“中国期刊方阵双效期刊”、“云南省优秀社科期刊”等等称号正是学界对《云南社会科学》学术地位的认可,也是对我们这个团队辛勤耕耘的回报。而“优秀编辑一、二等奖”、 “优秀栏目奖”、“优秀主编奖”、“突出贡献奖”等奖项以及“云南省政府特殊津贴专家”、“云南省‘四个一批’人才”、“云南省优秀共产党员”和“院先进工作者”等称号也是社会对我个人20多年如一日、兢兢业业、为《云南社会科学》这份杂志倾注近半生心血的最好肯定。

在云南省优秀期刊颁奖大会上代表获奖期刊发言

已经记不清是在哪篇文章里读到过这样一段话:成长的过程是,你明白什么样的人,才是一个完善的人,成熟的过程是,你渐渐发现自己并不完善。我想,我也是这样,也是在成长、成熟的过程中不断发现自己的不足,而为了改进不足以止于至善,又要不断地去努力,不懈地去追求,这既是以往也会是今后我的人生轨迹。

(责任编辑:温曼)