(作者近照)

上世纪90年代,对于进院十年左右,在经济研究领域已经小有成就的我,面临着研究领域的一个新的选择,那就是南亚——这个神秘而陌生的地区。要从当时非常吃香的、有做不完的课题的经济学研究,转向相对冷僻的南亚研究领域,是一个困难的选择。转向南亚研究,会做出像经济学这么多的成果吗?这是自己总在问的一个问题。

研究为现实服务。社会科学研究为现实服务,这是省委和政府对我们的要求,也是社会各界对社科人的期望。上世纪90年代初期,中国的对外开放开始从沿海向沿边扩展。在国家两次确定的沿边开放城市和内陆地区省会城市的开放中,云南的瑞丽市、畹町市、河口市和昆明市相继开放。云南的对外开放由此进入了一个新的发展时期。云南省提出了面向东南亚南亚开放的明确方向。与此同时,云南面向周边国家对外开放的课题紧迫地摆在了我们面前。正是把研究人员个人的研究和云南发展的需要相结合,才使南亚研究从过去的以基础研究为主走向了以现实问题为主的研究方向,也才使研究的路子越走越宽。

发起第一届孟中印缅地区经济合作论坛

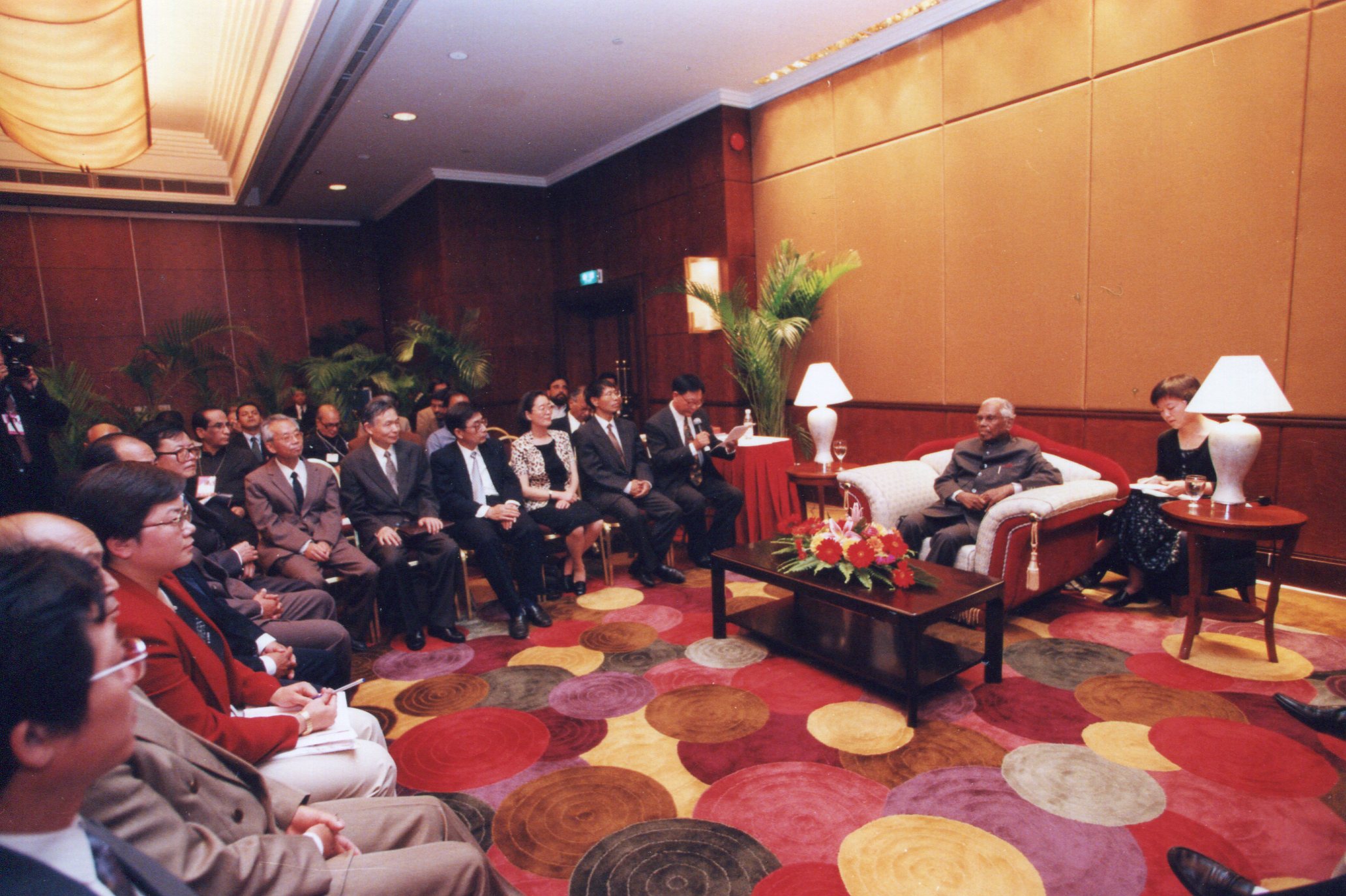

与印度前驻华大使交流滇印经济合作

我们研究的中印经济合作和次区域合作引起了印度的重视,2000年印度大使馆专门安排我院学者与印度前总统座谈。

研究人员走到对象国。没有对研究对象国的感性认识,就始终缺少研究她的感觉。没有与这个国家人们的交流,就不会理解他们的思维方式和行为,也难以提出双方都能接受的合作建议。所以再艰难都要争取一切机会,付出最大努力走到对象国,这是新时期的南亚研究与过去的南亚研究的一个明显的不同。

第一次到印度,尽管已有了相当的心理准备,到达加尔各答时眼前的一切仍让人难以接受:下飞机一进机场,一股特殊的印度味,拥挤的排队进关、背着铜炮枪的军人,口里大声嚷着什么。一出机场极其炎热和呛人的空气让人窒息,热浪滚滚、人流滚滚、车流滚滚。

加尔各答街头

公交车没有门,乘客在没有停稳时上下车

第一次去印度做学术交流

第一次赤脚进了泥泞的加尔各答寺庙

在印度著名的中国研究所座谈中国云南与印度的合作

深入民众才能了解社会,入乡随俗人们才会和你说心里话。周边国家的人们和中国人民情深意长,只有到了当地才有深刻感受。以学者的眼光去发现问题,分析问题,了解国情,才能成为研究这个领域的专家。

在印度阿萨姆农家竹楼上

与孟加拉国一家人在科克斯巴扎海滩

与孟加拉国妇女在一起

试穿纱丽

在缅甸农家手工艺作坊

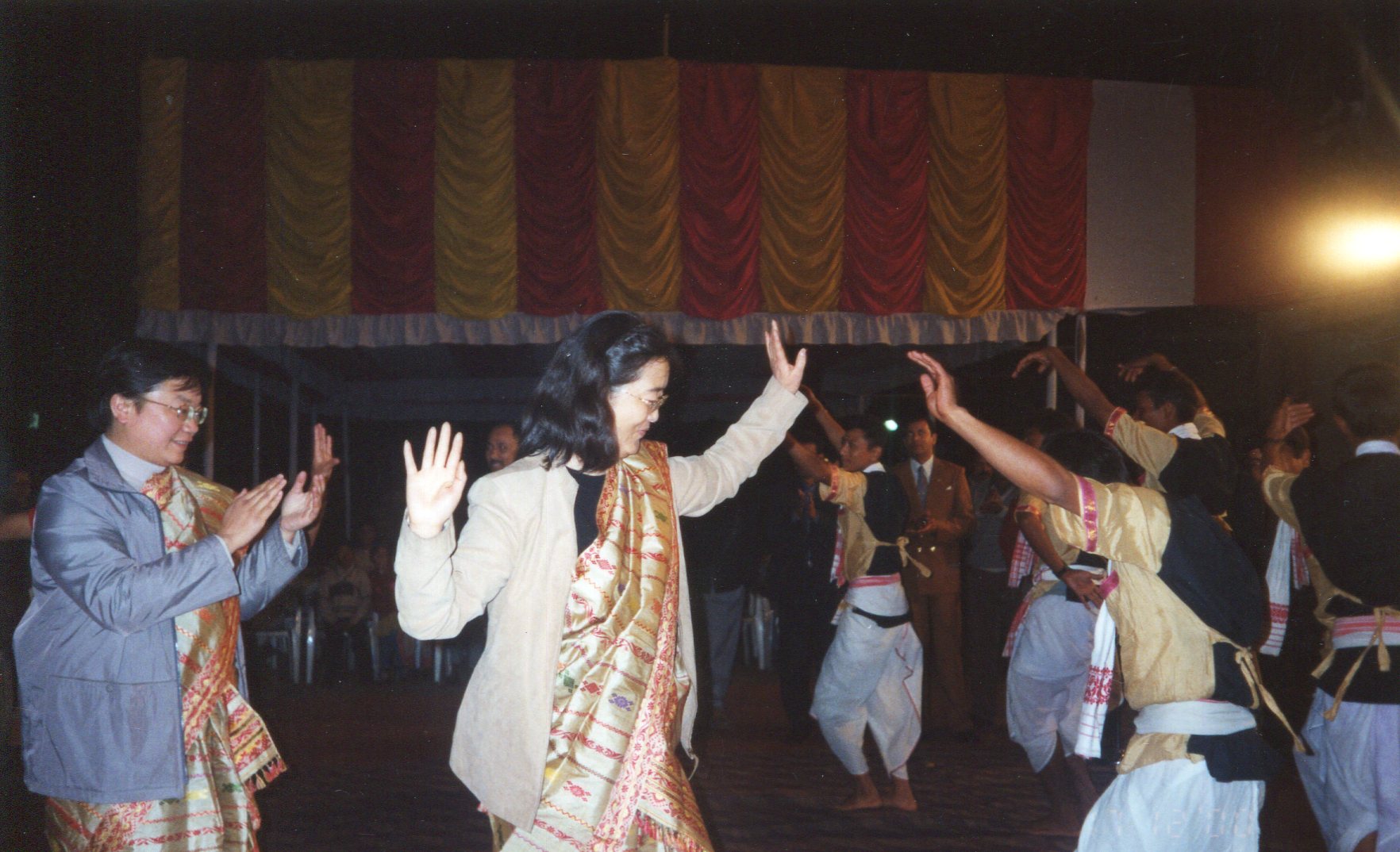

与印度村民共舞

在印度村民家中座谈

尼泊尔学生特别喜欢中国人

研究成果变为行动。研究为现实服务的目的就是要把研究成果变为行动。坚持这一点比发表文章要付出的努力是成倍的。不被认可甚至不理解我们推动与南亚合作与交流的热情,在当时的环境中是可想而知的。坚持就会有回报,当看到一项项研究的成果被受关注,一个个建议变成现实,这种成就感告诉我们研究为现实服务的路子走对了。

我们的南亚研究成果受到了印度大使馆的重视,前驻华大使到我院演讲。

协助印度摄制组拍摄“重访史迪威公路”

我们协助拍摄的“重访史迪威公路”在新德里举行首映式

看到我们推动的昆明-新德里通航的建议成为现实,大家笑得嘴都合不拢了

推动并参加中国-南亚商务论坛

南亚国家商品展终于在昆明落地举行

在南亚研究历程中,我感到学术与现实紧密结合是学术研究的升华,研究为现实服务是学者价值的体现。

(责任编辑:温曼)