作者在第四届《格萨尔》国际学术讨论会上发言

一 从头说起

为了撰写这篇“学术自述”,现将自己的学术生涯从头说起。

1928年5月,我出生在滇西一个山村,从小在民间口头文学哺育下成长,酷爱民间口头文学。1955年秋,我在云南大学中文系毕业时,以《论中国人民口头文学》为题,撰写了5万多字的毕业论文。经答辩,论文被评为优等。论文对我国各种体裁的民间口头文学都作了扼要论述,唯独对“史诗”这一体裁,因当时没有见到什么资料,故而没有论及。但对“史诗”这一体裁,仍萦怀胸中,常想:“难道中国真的没有史诗吗?”

作者在第三届《格萨(斯)尔》国际学术论坛上发言

二 一个喜讯

1956年春,我在国家建委工作。在当年《民间文学》3月号上读到了老舍同志2月在中国作家协会第二次理事扩大会上作的《关于兄弟民族文学工作的报告》。《报告》中传来了一个喜讯说:在我国藏民族民间,流传着一部《格萨尔王传》史诗,内容是描写格萨尔王的英雄事迹,其篇幅有24部之多。它具有很高的文学价值,在民间流传很广。啊!中国也有史诗!这真是个喜讯。后经向西藏、青海方面了解,得知这一史诗在民间确实广为流传,但还没有人去进行发掘、搜集和研究。得知此情,心中常想,为什么没有人到青、藏地区去把这一史诗发掘、搜集起来,公之于众,证明中国也有史诗呢!

作者在第三届《格萨(斯)尔》国际学术论坛上发言

后来,我调到了中国民间文艺研究会从事我酷爱的民间文学工作。工作中,每当涉及史诗这一体裁时,又想起还流传在民间的《格萨尔》。久之,脑海中萌发了一个想法:如果能亲自到青、藏地区去把《格萨尔》搜集起来,公之于众,这是件很有意义的工作。

作者在首届《格萨(斯)尔》国际学术论坛上发言

三 到青藏高原去

1957年冬,得知青海省文联需要从事民族民间文学的业务干部。我经反复慎重考虑,便向领导提出,愿意调往青海去搜集《格萨尔》。除口头要求外,还写了书面请求。有的同事得知后,好心地对我说:“青海不会有北京这么好的生活、工作条件,是否真的要调往青海,还是多加考虑为好。”我说:“青海和北京相比,这是可想而知的,我已作好思想准备了。”在当时任中国民间文艺研究会秘书长的贾芝同志和他的爱人我的领导李大钊先烈的长女李星华同志的支持下,组织上同意了我的请求,让我到中共中央宣传部人事局开了调往青海省文联的介绍信。

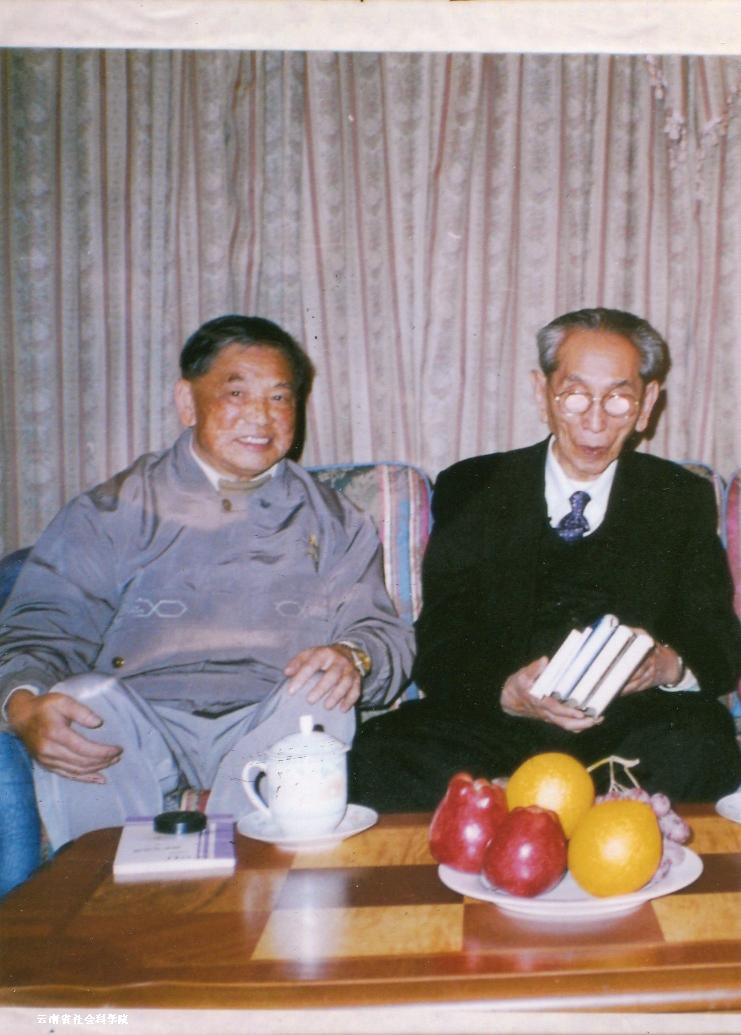

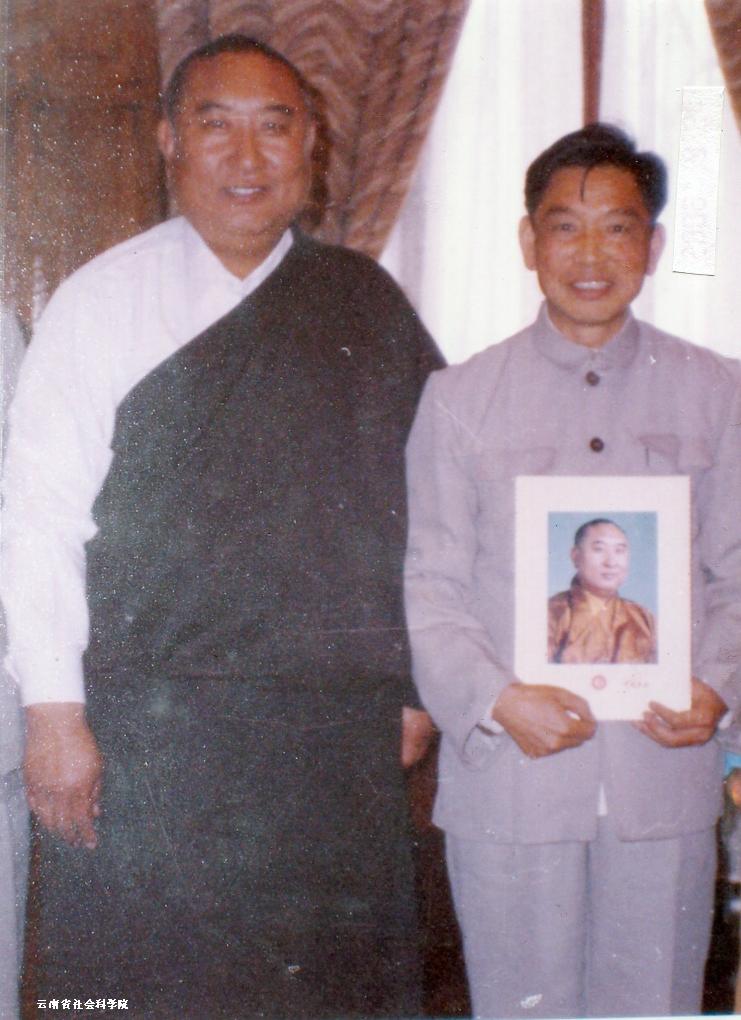

全国人大副委员长、十世班禅大师额尔佳尼·郝吉贤赞向作者赠送礼物

1958年元旦刚过,我在北京前门车站登上了开往兰州的列车。汽笛长鸣,车轮缓动,我挥手向首都北京告别,身心向想象中的青藏高原飞去。到了兰州后,因买不上前往西宁的长途汽车票,只好在兰州苦等。元月9日,才买上了一张开往西宁的车票。经过一整天的长途颠簸,傍晚终于到达了青海省省会西宁,向青海省文联报到。我终于到了渴望中的青藏高原了。

全国《格萨(斯)尔》》工作总结表彰、落实任务大会上,全国人大副委员长习仲勋同志的亲切接见作者

四 首次听唱《格萨尔》

当时,青海省文联从海南州贵德县河西乡请来了一位时年57岁名叫华甲的藏族老人。华甲精通藏文,汉话也说得不错,他通晓许多藏文经典,熟悉许多藏族民间文学,尤其喜爱《格萨尔》。我报到的当晚,和华甲同住一屋,我向他打探《格萨尔》情况时,他向我介绍了许多民间流传的情况,并说自己也能唱一些史诗的唱段。在我的请求下,他便盘腿坐在床上,兴致勃勃地给我唱了一段《格萨尔》中的《雅司宝刀赞》。“雅司宝刀”是格萨尔的同父异母长兄贾察在家人给他举行庆生仪式时,他的亲舅舅汉地皇帝噶拉耿贡赐给贾察的。整篇唱词,充满了藏汉两大民族深厚的情谊。我听了华甲用汉话讲解后,惊讶之余,暗暗赞叹道:“啊!史诗中竟还有歌颂藏汉友谊这样珍贵的篇章!”

作者在全国《格萨(斯)尔》》工作总结表彰、落实任务大会上发言

次日,我又读到了当时由西北民族学院王沂暖教授和华甲合译的《格萨尔》“贵德分章本”译文手稿。华甲告知,这部手稿是根据他从贵德县罗汉堂乡罗汉堂大队藏族老人拉果手中借来的藏文抄本译出的。全书共分5章。第一章,在天国里。第二章,投生下界。第三章,纳妃称王。第四章,降伏妖魔。第五章,征服霍尔。读完译稿后,大喜过望,爱不释手。诗篇既充满着神话色彩,又富有人间现实风貌。神子格萨尔从天界下凡,是为了“拯救人间灾难,降妖伏魔,抑强扶弱,救护生灵。”这是多么可贵的主题!史诗在第五章中有个情节,叙述霍尔有个卦女名叫怯尊姨西,他的弟弟达易阿乍,奉命要去出征。卦女通过卜卦,预知弟弟前去出征,凶多吉少。于是弟弟出征时,姐姐给弟弟送了一个金戒指,并向弟弟嘱咐道:“带去姐姐的金戒指,万一不幸把它献到阎王前。阳世阴间一个样,当官的哪个不爱钱!阎王得了金戒指,定能让你升西天!”啊!这哪里是说阴间的事,这明明是在责备阳世的丑恶,鞭笞那类“爱钱”的赃官。这样的诗章,怎能不激起人们对史诗的喜爱和赞叹。我对《格萨尔》,真是一见钟情,大半生与它难舍难分直到今天。

作者与原西藏自治区副主席、中国藏学研究中心主任拉巴平措在拉萨“雪顿节”期间于罗布林合影

刚到青海时,初春的青藏高原,还是天寒地冻,滴水成冰,大雪还在封山,道路不通。但心中时时只想快到民间去,去了解《格萨尔》在民间流传的实际情况。

1998年11月12日全国人大副委员长阿沛·阿旺晋美在昆明连云宾馆接见作者

五 万事起头难

1957年,青海各地进行民主改革。当时在极“左”思潮影响下,藏区不少地方寺院关闭,僧人还俗,经籍被烧,文物被毁。到了1958年春,这种现象还在继续。听华甲说,民间流传的不少《格萨尔》抄本,被当作宣传迷信的坏书烧掉了。《格萨尔》说唱艺人“仲肯”,被当作宣传迷信的人不准说唱了。我和华甲相商后,决定尽快到乡下去抢救搜集这部史诗。我俩全副冬装,冒着严寒,于2月初便到贵德乡下收集去了。这次下乡,他到河西乡下排村去,我到尕让乡查曲昂村去。查曲昂这个使我难忘的山村,有藏胞10多户,村民近百人,以农业为主,牧业兼之。我进村后,住到一户6口之家中。户主名叫纳拉吉,30多岁,是位精明能干的村干部,善于社交,村务很忙。阿爸70多岁,是位曼巴,经常在外行医,十天半月才回家一次。阿妈80岁,虽已满头白发,身体尚健,勤于家务,挤牛奶,煮奶茶,烤锅,磨糌粑,烧香,供茶,做佛事,都由阿妈承当。户主的妻子奇丹卓玛和姐姐阿姊,均30多岁,是全家的主要劳力,家中农活,都由姑嫂俩承当。阿姊的那个5岁小女孩格仁卓玛,是全家的掌上明珠,会唱歌,会跳舞,会耍脾气,最令人喜爱。我和房东家“三同”,不到半月,就相处得像自家人一样了。

初进村时,由于没有经验,见人就向人问:“知不知道格萨尔大王?”“谁会唱《格萨尔》?”人们怎么会把自己民族的“宝”,随便告诉一个外来寻“宝”的人呢!人们大都回答:“没听说过”。人地两生,工作困难重重。真是:“万事起头难”啊!

不久,与村民渐渐熟悉,考察工作,有所改观。一天,在修渠工地上,听人说,在阿什贡地方,春节期间,有人在唱《格萨尔》,听唱的人很多。细一打听,唱者是位“仲肯”,名叫银巴。我正想去拜访他时,正巧,他被生产队派到工地上参加修渠了。次日晚我便到银巴住的帐篷里去拜访他。拜访中,银巴应我和在场民工们的要求,给大家唱了一段《迎娶珠牡王妃》的唱段。他娓娓动听的歌声,博得听众们阵阵喝彩。

这次演唱,影响很大。工地上民工互相一传,人们的戒心就渐渐消除了。初进村时说“没听说过”的人,有的主动来找我介绍情况,提供线索。有的还专门派人给我送信,告知谁人手中藏有何部。初期曾给我吃过“闭门羹”,不让我进家门拜访的老学者,也主动到房东家来找我,把我约到家中当贵宾盛情招待,给我介绍情况,提供线索。这时,可算初步打开了考察的局面,信心也逐渐增强了。为了深入开展工作,我在房东家整整住了5个月。方圆百里的村庄,都留下了我的足迹,获得了一批资料。这次下乡,使我体会到:发掘像《格萨尔》这样的作品,必须点面结合,面上普遍了解后,点上重点深入。如像蜻蜓点水,想在短时间内取得满意的收获,是很难办到的。6月下旬,告别房东家,返回西宁时,除收集到部分资料外,随身携带的笔记本已记得满满的了。信息日增,信心也日增,终于迈出了第一步。

华甲在河西乡下排等村也获得部分资料,我俩带着资料返回西宁。

1986年10月30日十世班禅大师、全国人大副委员长大师额尔佳尼·郝吉贤赞在昆明震庄宾馆接见作者

六 回北京汇报

1958年7月9日至18日,全国民间文学工作者代表大会在北京召开。我和华甲都是青海省代表,参加了这次盛会。在贾芝同志给大会作《采风掘宝,繁荣社会主义民族新文化》报告中,对《格萨尔》给以很高的评价:“《格萨尔》在搜集整理完全以后,将会被列入世界文化宝库。”青海代表团团长程秀山同志在大会发言中,介绍了青海正在发掘《格萨尔》的情况。我在西北、西南联合大组会上,详细介绍了自己到青海半年来对《格萨尔》的考察收获。我在会上掏出下乡考察时的笔记本,历数了当时已调查到的27部分部本的名称。这些分部本是:①《拉岭》、②《冲岭》、③《达久》、④《兑岭》、⑤《霍岭》、⑥《姜岭》、⑦《门岭》、⑧《达色诺宗》、⑨《阿扎日宗》、⑩《卡契育宗》、《祝姑阁宗》、《米努达宗》、《阿赛查宗》、《贡力协宗》、《索波达宗》、《泊惹勒宗》、《丹玛乃宗》、《尕底穹宗》、《向雄木迪宗》、《木雅玉喀宗》、《切日歇宗》、《阿细热宗》、《阿达拉姆》、《松岭》、《加岭》、《孃岭》、《康松推阁》。当时调查到部名的这27部分部,经过近半个世纪的发掘搜集,证明是很准确的。今天除了第部《木雅玉喀宗》尚未收集到独立的部外,其他26部均已收集到了。而第部中的“玉喀宗”,看来是指木雅国的都城“玉喀丹巴城堡”,因为在《加岭》之部中,格萨尔赴加地前,曾派出王妃珠牡、梅萨等七姊妹化作7只鸟儿飞到木雅国去寻找一种名叫“竹三节爪”的治妖法物。七姊妹到了木雅国后,被木雅国王俘获,受尽酷刑。格萨尔得知,率部前往木雅营救,攻下了木雅王都玉喀丹巴城,征服了木雅国。也许民间根据这一情节另外扩编了《木雅玉喀宗》之部。

我在会上读了这27部的名称后告诉大家①部至⑧部的抄本都已搜集到了。代表们听后深感兴趣,纷纷向我探问:“这8部大约有多少诗行?”我说:“根据手抄本页数测算,这8部大约有8万行左右。”代表们听了十分惊讶。有的代表说:“荷马的两大史诗《奥德赛》和《伊利亚特》一共只有27万多行。《格萨尔》这8部如真能达到8万行,那就很了不起。如再发掘数量还会增加。”后来事实证明,当时我根据这8部抄本页数测算出大约有8万行左右的概数是准确的。曾翻译了20多部《格萨尔》的西北民族学院王沂暖教授曾在《格萨尔研究集刊》(第一集)上撰文,对106部《格萨尔》分部本作了扼要介绍,并对其中39部的诗行作了认真统计。文中写道:“这些本子,是实际存在着的,尤其是其中39部,是我亲自过目了的。它的唱词有多少诗行,是我一行一行数过的。这39部的诗行,共计是242 068行。”

在王教授“一行一行数过”的39部中,包括了我们当年最初收集到的那8部。王教授统计中,这8部的诗行,分别是:①《拉岭》2185行。②《冲岭》2477行。③《达久》4016行。④《兑岭》3385行。⑤《霍岭》30421行。⑥《姜岭》15923行。⑦《门岭》9635行。⑧《达色诺宗》11444行。这8部共计79486行,这个行数,与我当年对这8部共约8万行的测算基本一致。如以8万行论,相差不过514行。可见当时的测算是准确的。听了我的介绍后,有藏族省区的代表都很关心《格萨尔》的发掘工作。云南代表团团长徐嘉瑞同志还专门到我住的房间对我说,希望我能回云南迪庆地区调查一次,看看迪庆藏区有没有《格萨尔》。当时我对他说,争取回云南到迪庆调查一次。但因客观原因,一直未能回云南调查。直到1981年我调回云南后,距当时24年的1982年3至4月,我才首次到迪庆地区中甸、德钦、维西3县及丽江,作了一次专门调查。1987年9月,我又再次对中国丽江及宁蒗等地作了一个月专门调查,先后获得了一批珍贵资料,耳闻目睹了一些当地的流传情况。

时任中国民间文艺研究会主席的郭沫若同志;副主席老舍同志和周扬同志等有关领导对《格萨尔》发掘工作都很关心。代表会期间,他们都向贾芝同志和林山同志问到了《格萨尔》的发掘情况。当他们得知已搜集到了大约8万诗行时,他们都非常高兴。郭老和周扬同志都指示说:“继续调查,赶快搜集。”周扬同志还说,“今后能有人专门长期来从事这个工作就更好。”老舍同志则说:“前年我在作协二次理事会上就专门提到了《格萨尔王传》,那时只听说有24部。现在听说已调查到27部,这就更好;如果全诗能超过20万行,那就要惊动世界文坛。”

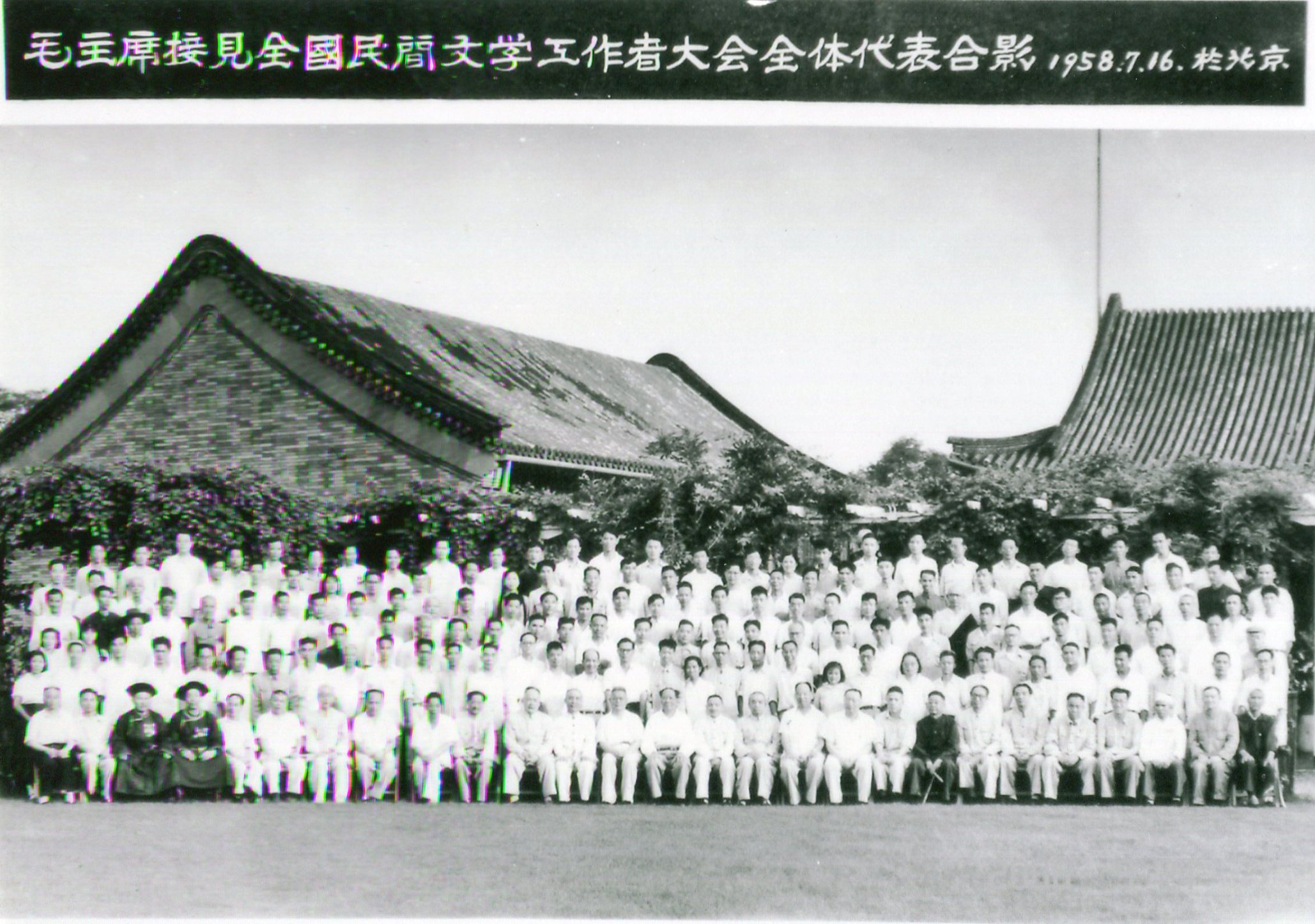

代表会期间,7月16日下午,毛泽东、邓小平、李富春、李先念、彭真及贺龙、彭德怀、聂荣臻、陈毅等中央领导在中南海接见了全体代表,并与代表们合影,代表们受到了极大鼓舞,纷纷表示,要更加做好本职工作。会议一结束,我们就赶回青海。回到西宁稍作准备,华甲我俩又匆匆下乡搜集去了。

七 一位神秘的“仲肯”

我俩这次下乡,先到了海东地区化隆县。我俩在县府驻地巴燕拜访了喜爱《格萨尔》并会唱不少唱段的藏族副县长却吉老先生。他对我俩的工作非常支持。他给我俩介绍了许多前所未知的情况,给我俩提供了10多人曾藏有《格萨尔》抄本人的名单。他还多次给我俩演唱了一些唱段。只要他的歌声一起,前来听唱的人便拥挤不堪。他多次演唱《格萨尔》的消息很快便传到了附近的村庄。一天,老人正在演唱时,门口来了一个名叫万玛加的神秘“仲肯”。人们把他喊进门后,他首先向却吉老人磕了个长头,然后俯首站在一旁,等候老人的问话。老人停唱后便和他问答起来。“你从哪里来?”“从德恒隆村来。”“你来干什么?”“我来听唱‘仲艺’。”“你怎么知道这里唱‘仲艺’?”“昨天在德恒隆听人说的。”“你会唱‘仲艺’吗?”“会唱。”“你能唱多少?”“一头牛的毛有多少,我就能唱多少。”听众们一听,“哗”的一声都笑开了。老人告诫式地对他说:“你不要吹牛了!再吹,牛毛都被你吹光了。”并命令式地对他说:“你在院里给大家唱上一段吧!”他连说:“好!好!好!”他便从随身带的牛皮袋里取出一幅绘有格萨尔画像的“仲唐”,一个内插3支藏香的香炉,一面光可鉴人的铜镜。他把3件道具布置好后,使盘腿趺坐在道具前。只见他双手合十,双眼微闭,口中喃喃,全身发抖。神情进入恍惚状态后,他便大声“嗒啦嗒啦”地歌唱起来。他唱的是《姜岭大战》中姜国王子玉拉托居尔被岭军降臣辛巴梅汝孜俘虏后,玉拉思念母亲的情节。只见他双眼紧紧盯住那面铜镜,似乎唱词都在铜镜上面。但铜镜上什么也没有,他也不识字。当他唱到玉拉遥向母亲哭诉时,唱声变成了哭声。自唱自悲的情景一再出现。“仲肯”的这种神秘现象,并非故弄玄虚,是有其传统的。上世纪20年代法国女学者亚历山大·达维德尼尔来我国青海玉树地区搜集《格萨尔》时,也曾看到艺人演唱时有类似的情况。她在《格萨尔超人的一生》一书“序言”里写道:“艺人在演唱史诗时,他总是要在面前铺一张白纸,眼睛盯在白纸上,头也不抬一下。艺人说他所唱的歌词,都在这张白纸上面。奇怪的是,这位艺人并不识字。”这种神秘现象,本人在数十年的考察中,也曾屡见不鲜。究其来源:这是一种巫术的袭承,是职业的护身袍,是职业的棱光镜。通过这种神秘现象,使“仲肯”变得更加神秘。

八 频频喜得“传家宝”

黄南地区的隆务寺,是青海省内有名的格鲁派(黄教)寺院。通常黄教寺院是不收藏《格萨尔》的。隆务寺则不然,该寺大活佛夏日仓就是一个《格萨尔》爱好者,并藏有多部《格萨尔》抄本。寺僧中也常有抄本在传看。我们到该寺考察时,该寺已关闭,寺僧已还俗回家,只留有几个守寺老僧。老僧告知,寺内流传的《格萨尔》抄本几天前都统统被烧了。我请老僧带我到烧书现场去看时,只见灰堆旁断页残篇还到处都是。老僧指着灰堆说:“《格萨尔》抄本就是在这里和其他书籍一齐烧了的。”我听后无限惋惜,便脱口道:“《格萨尔》!《格萨尔》!可惜啊!可惜啊!”老僧听后深受感动,与他返回住室后,他把自己藏下的《阿达拉姆》之部抄本送给了我。说:“这是祖辈传下的‘传家宝’,不要丢失,要保存好。”此书现存青海省《格萨尔》研究所(以下简称青《格》研所),书目编号42号。

接着我到了浪加等地考察。浪加是个山村,信息闭塞,烧书现象不太严重。在一次座谈会上,村民东珠老人当众送给我《霍岭大战》下部抄本。该书现存青《格》研所,书目编号20号。由于东珠老人带头送书,不几天,村民又送来几本抄本。这次在浪加频频获“宝”,可谓丰收。

九 守卫在42位烈士身边

1958年10月6日上午,我们到达了海拔4000多米的泽库和日草原。我们先到和日区政府说明来意,放下行李(那时下乡还得自带行李)后,便到附近的和日寺(德董其格寺)考察。和日寺是黄南地区有名的宁玛派(红教)寺院。在3层飞檐屋顶金碧辉煌的大经殿里,在众多诸佛“唐卡”中,挂有大幅《格萨尔骑征》“唐卡”。寺僧均喜爱《格萨尔》,抄本可公开传看。寺内有被称为“华夏一奇”的“石经墙”。“石经墙”就是用了近百年时间,把大藏经《甘珠尔》、《丹珠尔》和《普化经》、《旦增经》、《噶藏经》等共1亿8千多万字的藏文刻在3万多块青石版上,然后砌成墙形,整齐地堆放在寺旁台阶上,这就是“石经墙”。寺僧告知,石经版中刻有一部《格萨尔》中的《大食财宝城》之部,还刻有一块王妃珠牡向格萨尔敬酒的画像。可惜在3万多块刻版中短时无法寻找,未能见到。寺旁石壁下有一石窝,寺僧说这是格萨尔征讨霍尔(和日)时他的坐骑江郭排布马踏下的马蹄印。当时,寺内正在举办一个“牛羊人工授精学习班”。牛羊的喧叫声,震得寺内的钟声隐隐回响。可喜的是,从守寺老僧阿嘉手中得到了一部《霍岭大战》下部小型抄本。正巧,当时从外地来了一位“神授”“仲肯”,名叫才旦加。他按传统仪规设坛后,正在给我们说唱《霍岭大战》中霍岭两军“血战赛吾山”的唱段时,突然传来了一个意外的消息:当地反动分子叛乱了。我们驰马赶回区政府,投入了誓死与阵地共存亡的战斗。此前,所谓的“四水六岗”反动组织在西藏山南地区发动武装叛乱。在其影响下,青海赛日迪地方也于1958年10月5日发动叛乱。当地42名干部全部被杀害,叛匪夺去了被害干部的全部武器后,气焰十分嚣张。10月6日向和日区政府袭来。我们誓死自卫,打退了叛匪一次又一次进攻。在被叛匪包围的日日夜夜,我随时只想:只要老命在,到手的《格萨尔》抄本就不能丢失。在一次参加外出执行任务时,我也把到手的抄本藏在马褡子里,驮在马背上,去来不离身边。指挥这次战斗的张区长知道后批评我说:“老徐,这是生死关头,你把几本‘破藏经’马背上驮来驮去,成什么体统,出什么洋相。丢掉,丢掉,快丢掉。”我说,这不是“破藏经”,是史诗。但哪能说得清楚呢!

几天以后,42位烈士的遗体找到后,用牦牛驮到了驻地。我和一位民兵负责看守。白天严防空中盘旋俯视的雕群,夜晚驱赶不时窜来窜去的野猫。为了提防人们把所谓的“破藏经”烧掉,我把《格萨尔》抄本藏在一个毛褐袋里,放在烈士遗体旁,与遗体同齐日夜看守。

经过23个日日夜夜誓死自卫,一天拂晓,几颗红、绿色信号弹凌空升起,大部队到了。惊天动地的几分钟,叛匪盘踞的山头硝烟腾空。笼罩草原一时的乌云驱散了,艳阳又高照在草原上。我带着经过血雨腥风洗礼的珍贵资料,历程一周,终于回到了西宁。关于这次叛乱,事后《人民日报》曾作过报道。

十川藏之行丰收而归

1960年4月至8月,我一人到川、藏一些地方作了5个月的考察和搜集。先后考察了四川雅安、天全、泸定、康定、乾宁、道孚、炉霍、甘孜、德格9个县及西藏江达、昌都两地。所到之处,都得到人们的大力协助。在康定,时任甘孜州工委宣传部部长的扎西泽仁同志,协助我召开座谈会,派专人陪我四处走访。甘孜报社副主任更登同志,给我分析介绍了《格萨尔》众多分部本的主题和内容。州政协副主席西饶俄色,陪我搜集到了一本包鲁寺刻本《大食分牛》之部。到了甘孜,甘孜民族师范附小教师康区最著名的“神授”“仲肯”59岁的登巴江才,不但唱得好,会唱的也多。他把自己“神授”的秘密告诉了我,使我对“神授”之谜有了进一步了解。明末清初昌都学图地方有位“神授”“仲肯”,名叫学图·旺波·拉俄吾仗笃,是登巴江才10多岁时的老师。登巴江才给我介绍了许多学图·旺波·布拉俄吾仗笃的轶事。那些闻所未闻,离奇怪异的轶事,对研究近代、现代“神授”“仲肯”具有珍贵的参考价值。

甘孜民族师范附小校长72岁的丹真札巴,酷爱《格萨尔》。新中国成立前,他曾愿以3驮茯茶换取一部《祝姑阁宗》,但始终没有换到。7月16日,在第五次拜访他和他拉家常时,他知道了我是因要尽快出版《格萨尔》,由于资料不足,才把病重住院的爱人禹子莲留在医院里,自己远道前往川藏地区搜集资料。他便和老伴商量后,把自家珍藏的缮写本《大食财宝城》之部无偿赠送给我。赠书时,他还坐在炕上,为我正在住院的爱人喃喃祈祷,祝她早日康复。他真挚的情谊,使我至今难忘。这部抄本全书450页,是现存资料中书写得最为工整、字体写得最好的一部。此书现存青《格》研所,目录编号31号。

甘孜色西底乡日罗老奶奶赠给我一幅《仲唐》,画工精细,但看来已相当古老。此画与法国石泰安著《西藏史诗与游吟艺人研究》一书扉页插画相同,两幅画料想系同出于一个蓝本。

甘孜扎呷寺那几天也正在烧毁各种书籍。我闻风冒雨赶到该寺。只见寺院墙脚火堆中正在浓烟滚滚。“快!抢上几本。”当时我想。我便争分夺秒从火神口中抢出一本又一本抄本。哪管手指被燎起血泡,哪管容颜被熏成判官,哪管旁观人群嬉戏嘲弄,我只管拼命往火中抢一本又一本抄本。从乱书堆中快速辨别是不是《格萨尔》,我的经验就是用鼻子来闻。佛经常年供在佛前,香火味浓,书页整齐。《格萨尔》抄本经常有人翻阅,酥油味大,书角多已磨圆。经过两个多小时的急抢,我从火堆中抢出了我吃力地才挑动的一担。我把这些抄本担回到驻地县城后,请新市区22号艺人罗特多帮助一本一本辨认后确知,全部抄本都是《格萨尔》。这时隐隐作痛的双肩也觉不太痛了。这些抄本有的“文化大革命”时已散失,有的我将其与另一部分抄本同齐埋藏地下,保护了下来。现存青《格》研所目录编号为8号的《霍岭大战》上部,15号的《霍岭大战》下部,24号的《姜岭大战》之部,27号的《门岭大战》之部,都是那次在扎呷寺从火神口中抢下来的。

到了德格,白马邓珠副县长带我到德格更庆寺印经院去考察。在印经院里见到了大小不等的三块《格萨尔画像》雕版,收集到数支《格萨尔舞曲》。了解到该院曾刻版过一部《格萨尔》,但不知何部。

到了德格龚垭村,当地吉基宫寺也正在烧书。我急急从正在熊熊燃烧的烈火中抢出了好几本《格萨尔》抄本。现存青《格》研所目录编号9号的《霍岭大战》下部,54号的《地狱救母》之部,就是在吉基贡寺烈火中抢救下来的。

在搭乘西藏运输局货车赴昌都途中,在过达玛拉山时,此前一年叛乱的残匪,躲在密林中射出一颗颗罪恶的子弹,企图抢劫我搭的货车。车厢多处中弹,幸车轮没有受损,还能疾驰。驻守当地的装甲部队,听到枪声前来护送,我们方化险为夷。深夜到达妥坝兵站时,只见公路边有大堆坦克残骸。炊事员告知,那是此前驻守兵站的32辆坦克,被叛匪炸毁后的残骸。可知当时形势还很严峻。

到达昌都后,时任昌都分工委统战部部长的郎杰同志,派人协助我工作。我到森格村当时已叛逃的原昌都寺第二大活佛希哇拉的别墅里,详细记录了别墅楼壁上精绘的大型《格萨尔凯旋归宴图》壁画。从昌都实验小学教师罗加手中,收集到了希哇拉叛逃时来不及带走的《美岭战争》之部和《德岭战争》之部两部抄本,这两部抄本是现代人仿创的本子,对研究《格萨尔》的发展很有参考价值。从昌都卧龙街48号降央曲宗阿姐手中,收集到了《加岭传奇》和《取泊惹绵羊城》两部抄本和一幅《格萨尔率30英雄出征》“仲唐”。昌都政协委员杰忠和其父才旺扎巴,给我介绍了近百年来昌都地区《格萨尔》和艺人情况。尤其难得的是,多次拜访了原察雅寺活佛昌都政协委员东孔老学者。他把自己花费16年精力整编成史诗中篇幅最长的《岭与祝姑》之部的整理经过,详细地告诉了我,使我知道了该部成书的艰辛历程。

川藏之行,历时五个月。在成都托运资料回西宁时,满满一大箱资料,两人吃力地才抬进了火车站。这次川藏考察,也是丰收而归。

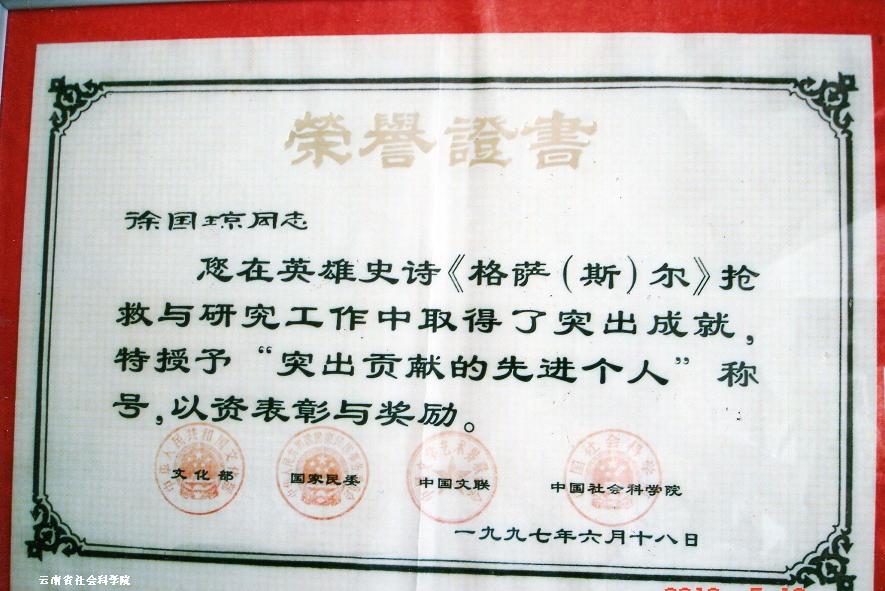

作者受到各部门的表彰

十一 曲折的历程

自从刮起批判“帝王将相”之风后,因格萨尔王也是个“王”,《格萨尔》工作受到了非议。“文化大革命”到来,《格萨尔》被打成“反党反社会主义,配合达赖叛国制造舆论”的“大毒草”,领导和从事《格萨尔》工作的人,受尽了折磨。那时有人恶狠狠地责令说:“快把你们搜集来的那些‘大毒草’晚上用架子车拉到西门外统统烧掉。”我想:这些用性命换来的珍贵资料,怎能让它化成灰呢?我便毅然将当时尚未被查封的57种71本珍贵抄本、刻本,暗中转移后埋藏地下,将这批“国宝”保护了下来。

苦苦熬过了灾难的岁月,“四人帮”终于覆灭了,《格萨尔》有了新生的希望。《格萨尔》要新生,首先就得给冤案平反。我多次向有关部门要求给《格萨尔》冤案平反,没人理会。我只好于1978年5月11日上书北京,向中央有关部门反映。在中央有关部门的关注下,我于1978年10月13日回到了久别的北京,向有关部门和领导汇报了冤案情况。在周扬同志亲自过问下,在贾芝同志主管下,冤案很快得到了平反。西宁召开了平反大会;给资料保护有功者颁发了奖状、奖金。1979年第二期《民间文学》,刊载了《为藏族史诗<格萨尔>平反》一文。1979年5月28日,《人民日报》摘刊了这篇文章。平反工作进一步得到了落实。《格萨尔》工作又逐渐恢复开展起来。

与西藏著名《格萨尔》说唱艺人札巴(当时80岁)老人合影(1982年)

“文革”时埋于地下幸免遇难的57种71本《格萨尔史诗》手抄本、木刻本曾在北京民族文化宫展出

十二 重整旗鼓,整戈再战

《格萨尔》工作恢复后,工作进一步加强。1983年3月,《格萨尔》被列为国家级重点科研项目,成立了“全国《格萨尔》工作领导小组”及其“办公室”。有关省区也成立了专门机构。从“六五”至今“十一五”,都列为国家重点课题。现在已取得了丰硕成果。已搜集到独立成部的分部本200余部,出版藏文版70多部,汉文版40多部。经反复测算,全部《格萨尔》有150万多行,1500万多字,是印度两大史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》总和的6倍多,是荷马史诗《伊利亚特》、《奥德赛》总和的55倍,是当今公认的世界最长英雄史诗。

《格萨尔》自11世纪产生发展以来,国内历代学者已研究了700多年,国外学者也已研究了200多年,如今已有40多个国家、地区的学者在研究这部史诗。一门新兴的学科“格学”,正方兴未艾。

与西德波尔大学著名史诗研究者海西希教授(中)等在首届“格萨尔”国际学术讨论会上(1989年)

与藏族学者恰白·次丹平措合影

与东嘎·罗桑赤列教授合影

作者(左一)与艺人桑珠(男)、日本京都府立大学文学部教授若松宽(右二)、艺人玉梅(女)在拉萨罗布林卡前合影(1991年)

与台胞学者张之杰先生在第四届国际《格》会上合影(1996年)

《格萨尔》工作不但具有深远的历史意义,还具有现实的政治意义。

1991年8月23日,设在日内瓦的联合国人权委员会,就西藏所谓“人权”问题作出决议,对我国进行肆意攻击。8月24日,我国政府以“中国外交部发言人谈话”的形式发布文件;文件中专门谈到了国家对 《格萨尔》工作的重视和取得的成绩。

1991年12月16日,联合国秘书长照会中国外交部,请中国政府在1992年1月10日前,提交对人权委员8月23日决议执行情况的相关材料。12月18日,我常驻日内瓦办事处代表,对照会作了答复,再次把《格萨尔》工作的成绩写进了中国政府的外交文件。1992年9月23日,国务院新闻办公室发表了《西藏的主权归属与人权状况》白皮书。白皮书中以国家文告的形式,向世界庄严宣布:“《格萨尔》是藏族人民创作的世界上最长的英雄史诗。一直作为口头说唱艺术流传在藏族民间。对这部史诗抢救、整理和研究工作,被列为国家社会科学重点研究项目。目前已录制了3000多盒磁带,整理出版藏文版62部,发行300多万册。”用铁的事实驳斥了反华势力所谓“中国政府消灭西藏文化”的谣言。

《格萨尔》工作,1986年受到国家科委的表彰,1994年受到国务院的表彰。1986年、1997年,文化部、国家民委、中国社科院、中国文联、中国民协,先后两次召开了《格萨尔》工作者表彰大会。

《格萨尔》工作受到了联合国的高度重视。2001年10月17日,联合国教科文组织在巴黎召开的第31届大会上,通过决议,2002年在中国举办由联合国教科文组织参与的《格萨尔》千年纪念活动。2002年7月18日,中国社科院、国家民委、文化部、国家广电总局、中国文联共同在北京人民大会堂举行了“《格萨尔》千年纪念大会”,联合国教科文组织文化总干事布什·纳基专门参加了这次大会。他在致词中高度评价了中国政府对《格萨尔》工作的重视和取得的巨大成绩。

十三 难忘的回忆

本人自1958年至1981年在青藏高原从事《格萨尔》工作23年后,于1981年调回云南,仍从事《格萨尔》工作,在近半个世纪的日子里,做了一些本职应做的工作。自上世纪50年代以来,亲手从广大藏区民间搜集到了上千万字的第一手珍贵资料。参加搜集、组织翻译、编印了《格萨尔》科研资料本74本,专题资料8集,共1800多万字。参加执笔、署名、翻译整理了《格萨尔》分部本中的《拉岭》、《冲岭》、《达久》、《兑岭》、《霍岭》(两种版本)、《姜岭》、《加岭》、《阿岭》、《霍尔侵入》、《平服霍尔》、《保卫盐海》共12部,3425万字。出版《〈格萨尔〉考察纪实》、《〈格萨尔〉论谭》专著两部,发表、印行《格萨尔》研究论文、文章100多篇,共100多万字。有的论文被译成英、法、德、蒙、葡、西班牙、阿拉伯等多种文字向外发表。《格萨尔学集成》一至五卷,收入本人论文、文章50余篇。

在第一届至第四届“《格萨尔》国际学术讨论会”上,均被推荐,作为中国代表在大会上宣读论文。经答辩,均获得与会各国专家好评。

先后12次获省级、中央部委级授予的奖状、证书、奖杯、奖金。1964年及1984年,青海省人民政府授奖。1979年,青海省文联、青海省民协授奖。1985年,云南省社科院授奖。1989年,中国民协授奖。1991年,云南省人民政府授奖。1993年及2000年,云南省文艺创作奖励基金会授奖。2001年,中国文联、中国民协授奖。1986年及1997年,中国社科院、文化部、国家民委、中国文联、中国民协授予“全国《格萨尔》工作先进个人”及“对《格萨尔》抢救与研究有突出贡献的先进个人”荣誉称号、证书、奖杯、奖金。2006年8月,云南省文联授予“从事文艺工作50周年以上文艺家”称号,颁发纪念勋章、奖品、奖金。

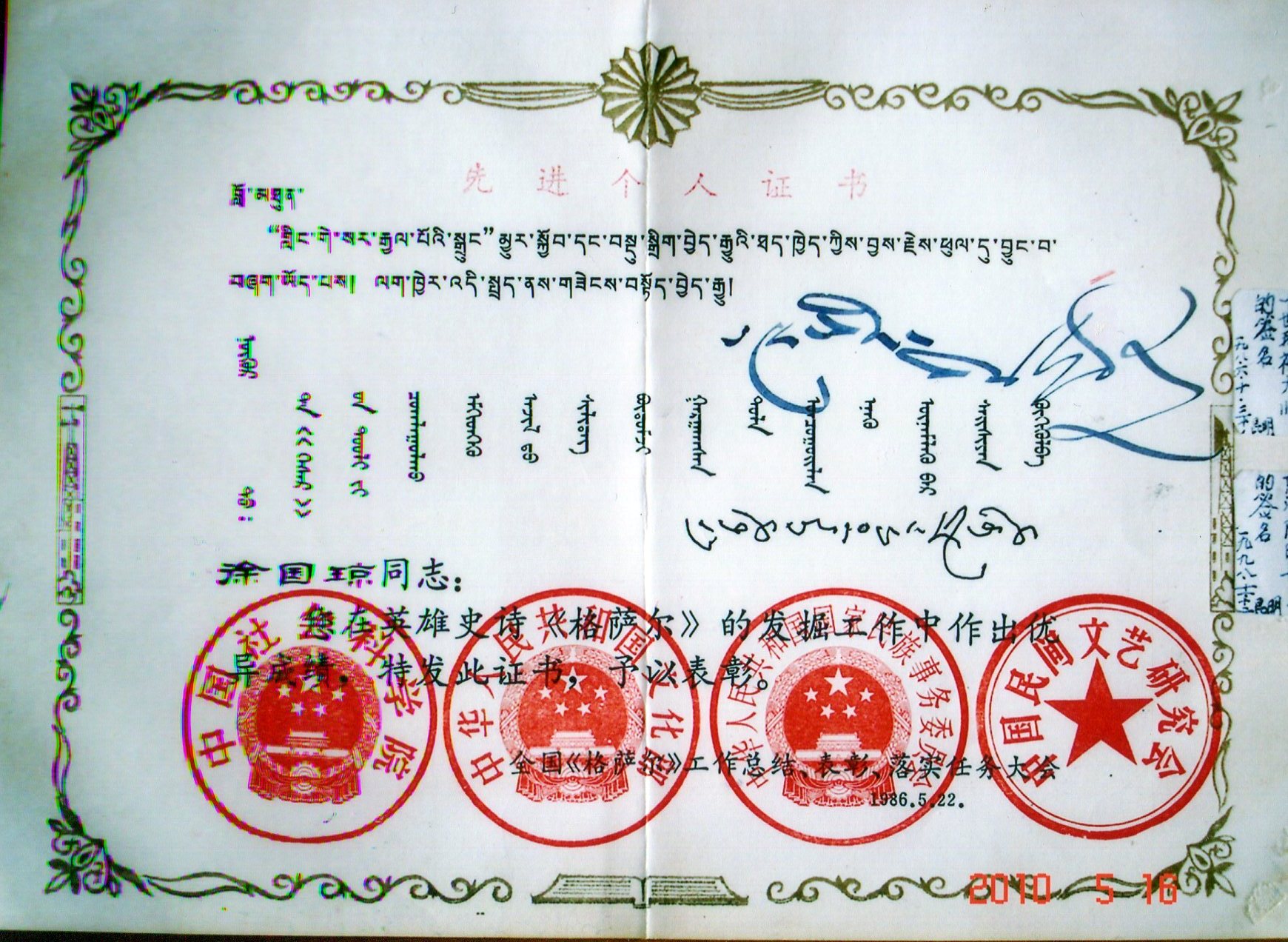

在全国《格萨尔》工作总结、表彰、落实任务大会上作者获得先进个人证书

先后11次受到党和国家领导人集体或单独接见。1956年3月3日,受到毛泽东、刘少奇、周恩来、邓小平、陈云、薄一波等接见并合影。1956年5月15日,受到朱德接见并合影。1957年5月7日及6月27日,两次受到周恩来接见。1958年7月16日,受到毛泽东、邓小平、李富春、李先念、彭真、贺龙、彭德怀、陈毅、聂荣臻等接见并合影。1979年10月2日及11月16日,两次受到华国锋、邓小平、李先念、乌兰夫、邓颖超、叶剑英、刘伯承、徐向前、彭真、胡耀邦等接见并合影。1986年5月26日,受到乌兰夫、习仲勋、十世班禅额尔德尼·却吉坚赞、阿沛·阿旺晋美接见并合影。1989年11月7日,分别受到十世班禅和阿沛·阿旺晋美接见并合影。1986年10月30日,十世班禅在昆明专门召见,听取云南《格萨尔》工作汇报并合影。1998年11月12日,阿沛·阿旺晋美在昆明专门召见,听取云南《格萨尔》工作汇报并合影。历次接见的合影,均有珍藏,永作纪念。

毛主席接见全国民间文学工作者大会全体代表合影,作者为倒数二排左数第14位

与国家老一辈领导人华国锋、邓颖超、李先念等合影,作者为第三排左数第2位

在全国《格萨尔》工作总结、表彰、落实任务大会上与乌兰夫(时任国家副主席)、习仲勋(时任国家副委员长)、阿沛·阿旺晋美(时任国家副委员长)、等人合影,作者为左起二排第三位(1986年)

与丹珠昂奔教授(原国家民委副主任)在布达拉宫前合影

与原国家民委副主任卓加在昆明震庄宾馆前合影

与原全国格萨尔领导小组组长、著名学者贾芝同志(现年97岁、李大钊女婿)在北京合影(1986年)

与九十五岁高龄的北京师范大学教授钟敬文老先生合影于人名大会堂西北门前(1997.6.18)

本人在工作中取得了一定成绩,人们纷纷给以评述。周扬同志亲笔题词:“徐国琼同志:你保护《格萨尔》资料有功。望为民间文学研究继续努力。”(照录原件),贾芝、李星华同志也曾题词:“徐国琼同志:你不顾个人利害,一心为公,抢救《格萨尔》,保护民族文化财产的革命精神,值得学习,希望继续坚持《格萨尔》工作,做出更大的贡献。”(照录原件)王沂暖教授《赠徐国琼》一诗:“劫火烧天记昆明*,大勇如君至可惊。一片丹心为格传,辛勤永系护花铃。”(《王沂暖诗词选》第二集120页,*原指汉武帝在长安凿昆明池,见池底有劫灰事。此喻“文化大革命”时的劫火)赵秉理研究员《赠徐公》一诗:“终生护花顶妖风,古稀鬓衰仍躬耕。格萨花开万年红,园丁高歌唱徐公。”(《格萨尔学集成》第五卷4092页)贾芝同志在一次座谈会上也说:“‘文化大革命’时,当‘造反派’要把《格萨尔》资料一火烧尽的危急时刻,徐国琼同志冒着生命危险,巧妙地将下其中的一部分资料埋藏地下,使这些珍贵资料免于毁灭。徐国琼同志这个功绩是应当载入史册的……”(《格萨尔学集成》第四卷2232页)。

本人事迹,中央电视台多次录放报道。西北民族大学《格萨尔》研究院将本人事迹制成光盘收藏。《瞭望》、《新观察》、《中国百科年鉴》、《云南画报》等20多种书刊,都曾作过报道。《奥秘》画刊还将本人事迹画成连环图画报道。传略被辑入《中国现代民间文学家辞典》、《中国专家大辞典》、《世界文化名人辞海》等20多种辞书。

《格萨尔学集成》第四卷第5页有文章称:“徐国琼研究员为调查、搜集、翻译、整理、研究《格萨尔》奋斗了一生。”同书24页又称:“徐国琼同志是一名历尽艰险,调查、搜集、整理、研究《格萨尔》的实干家。”《格萨尔研究集刊》第4集220页也有文章称:“徐国琼同志是终生从事《格萨尔》工作的老专家。”这些评述,是鼓励,也是鞭策。我仍将坚持敬业,为《格萨尔》鞠躬尽瘁。

俱往矣!历史作证。

“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”表述了我今天的心情。

感言:“拓荒不易,持恒更难。”或曰:“锲而不舍,铁杵成针。”

(责任编辑:温曼)