郭净对谈章忠云:人类学家和滇藏村民的社区影像故事(上)

时间:2021/11/19 17:13:53|点击数:

不久前,“云之南”纪录影像展发起人、影视人类学家郭净,把家里能找到的影展资料,以及一些自己认为有意义的民族影像志和乡村影像文献,拿到位处昆明市中心的大观(民族学)书屋,希望除有兴趣的读者过来了解那段历史外,参与过影展和乡村影像工作的研究者也来座谈,聊聊自己在少数民族地区、在社区做影视教育和拍摄纪录片的故事。

期间,郭净与藏族文化学者、云南省社科院民族学研究所研究员、社区影像教育工作者章忠云女士对谈的内容,主要包括:家乡迪庆藏族自治州德钦县一个小山村的历史、文化多样性最丰富的茨中村村民过圣诞和酿酒的记忆、学者参与大河流域国家公园基线调查的经历、98年洪灾后全州从“木头财政”到环保行动的转变等。

两人共同回忆了让村里孩子参与设计的校本课程开发、村民与研究者配对组合的社区影像实践、举办了5届的“云之南”纪录影像展往事,以及此后村民影像走向民族学影展的故事。

讲述/对谈人物

章忠云,藏族,1969年12月生,云南德钦人,1992年7月毕业于西南民院少数民族语言文学系,获学士学位,1995年7月毕业于西南民族大学藏学系,获双语专业法学硕士学位。毕业后分配到云南省社会科学院从事民族学人类学研究至今,现为民族学研究所研究员。

郭净,民族史博士,云南省博物馆前馆长,“云之南”纪录片影像展创办人。主要研究方向为仪式表演、影视人类学、文化多样性保护。著有《雪山之书》《西藏山南扎囊县桑耶寺多德大典》《幻面》等图书。

四族血统和老家

章忠云:我老家在迪庆州德钦县华丰坪村,一个澜沧江边上的村子。这几年由于下游维西建电站,上游建水库,老家没了,被澜沧江水淹了。2018年11月,村子全搬空了,有四十多户去了茨中村,其他老人就跟着在州里、县里工作的儿女离开了。

我身份证上是藏族,但汉族、纳西族和白族的血统都有,这背后故事就复杂了。我爷爷的爷爷,是现在的昌都,以前好像叫江卡,在茶马古道做生意的商人,来到云南时,喜欢上了我的曾曾祖母,到了她鹤庆故乡成家,后辈就有了白族血统。之后,是我老爷爷,他有七兄弟,他们也是赶马,我老爷爷到维西,看上了我纳西族的奶奶,就自己在那买地盖房。

汉族是我妈妈这边,明朝时不是很多汉族迁徙到云南各个地方嘛,华丰坪也是一个点,村子里的李家、陈家、郭家、俞家,是从不同地方过来到华丰坪的。我母亲那边倒回去能推到清代,300多年前,可以理出来哪一家和藏族结亲,她那边最早与藏族结亲的,是与西藏察隅一个叫来得的村子里的,到现在村子里已经基本都成藏族了。

华丰坪在澜沧江边一块冲积扇上,村名本身是汉话,以前有个庙,听说门头上直接用繁体字写着“華豐坪村廟”,听我老母亲讲,里面神像的样子感觉像是关公庙,还有娘娘菩萨。村里的郭家,是以前的军人,他们有腊月二十三祭灶的习俗,我们说的“兵三民四”,就是百姓往后一天,在腊月二十四再祭灶。传说很多,照片太少,而今村子都没了。

华丰坪村。

2018年10月搬迁中的华丰坪村。

跟茨中和巴东不一样,我们华丰坪没有信天主教的。我们那边也有很多出去做生意的,最远可能就是印度、越南这些地方。我姨奶奶的爱人,也是经常做生意跑印度,后来解放前刚好也出去印度做生意,因为当时的情况,没有回来,就一直留在外。姨奶奶没儿女,出去的爱人也没音讯,老了成了五保户,后来跟我家一起生活,现在不在了。

世纪之交,多民族多宗教的茨中村

章忠云:1995年我到云南省社科院工作,先是挂职锻炼,在中甸(如今的香格里拉)的州藏文中学当一年老师,后来到州政府办工作一年。那个时候,也要做民族学调查,曾经专门针对松赞林寺僧人的学经制度做过调查,在调研过程中掌握了许多研究方法。当时还参加过一个外国学者的团队,到普达措(当时叫碧塔海)自然保护区做调查。两年后回到院里,社科院的科研人员不用坐班,做自己的研究就行,那以后可以说是我真正开始做研究工作的开始。

1999年,大自然保护协会和云南省政府合作,要在滇西北建大河流域国家公园,做前期基线调查,我也参加了这个团队。当时参加调研的差不多有7、80个老师分到不同片区,大多数老师来自昆明的各个高校。我分到了郭净老师这组,主要做迪庆文化多样性的调查。具体上,我分到了茨中村、老家华丰坪和德钦县城。

德钦县城的调研主要是“藏回”的情况。以前的德钦县城升平镇,有两条街,18家回族,整个阿墩子古城也就是在这两条街上兴起的。

茶马古道上的马帮来到德钦县城就在这些地方歇脚,做生意的也主要是回族,他们大多来自陕西那边,据说早先他们是开矿,落脚下来后才开始跑贸易。大概有800年历史了,跟当地藏族通婚成家的很常见。

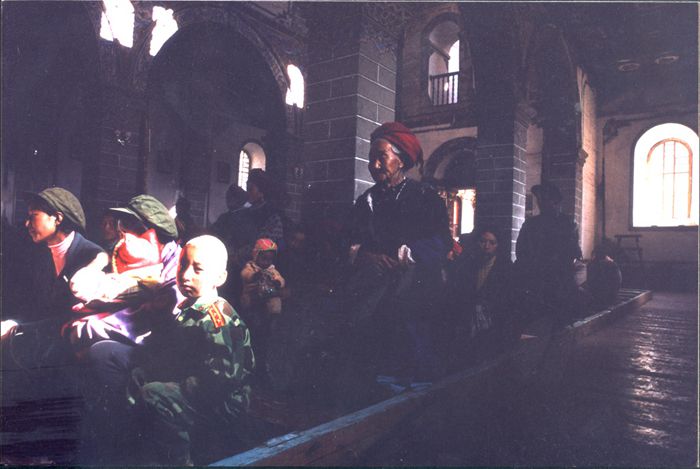

茨中,是最具文化多样性的村落,有藏族、回族、纳西族、傈僳族、白族、怒族、汉族,不仅有藏传佛教,还有天主教,1950年以前,还有东巴教。我们在调研中发现,虽然村民各自信仰不同,但生活里非常和睦,没有任何纷争,都说“我们就是一口锅里吃饭的兄弟姐妹”。比如天主教的信徒病了或者去世了,信藏传佛教的全都会去帮忙,但不进教堂参加宗教活动。还有一个相同点,就是对神山水源都特别敬重和努力保护。

茨中天主教堂与果园。

村民都来参加的茨中村婚礼。

98洪灾后,迪庆州从“木头财政”到环保行动

郭净:说到环境保护,大自然保护协会除了我们这个团队,还有个专家,Bob Mosley,汉名木保山。你跟他做过很长时间的调查吧?

章忠云:那应该是2002年底,Bob在哈佛大学发现了3万多张洛克在滇西北拍摄的照片,就想做照片比对研究,一个个点对比着去寻找。

我当时在做卡瓦格博神山文化的调查,就顺路帮他一起找。怒江和迪庆都去了,寻找洛克当时拍照片的点。外转卡瓦格博要翻越的第一个垭口——独克拉垭口那,就很难找。记得那是2002年6月23号,看着很短一截路,从山脚爬到垭口,差不多三个多小时,垭口上雪还没化,看不到露在外面的山体,老照片里经幡稀稀落落的,不像现在那么多,找了一个多小时,觉得怎么都不像。

后来根据路的走向大致确定了一个方,拍了一张,但还是跟洛克的原图不像。第二年秋天Bob又去了才找到。这个事一共跑了两年,算是完成了。Bob的总结报告里说,根据森林线密度,对比了德钦植被,结论是变化不大。

左:1923年洛克在独克拉垭口;右:2003年Bob Mosely 在独克拉垭口。

郭净:澜沧江分开,西边卡瓦格博那片确实变化不大,但东边白马雪山植被就破坏严重了。上世纪末,森工企业主要在白马雪山和中甸一带砍伐。我再补充一个背景,后来的云南纪录影像发展,跟环境研究这一块有非常密切联系,这和国内其他独立影像都不同。

中国的环保运动,1990年代兴起,有几个重要起点,藏北的藏羚羊,和野牦牛队那个事件有关系;还有就是德钦,1990年代开始已经做金丝猴调查,涉及到当时森工企业大规模砍伐的地方,影响到金丝猴的生存,并进一步成为环保人士的一个批评点,如果你没有这样一个旗舰物种,怎么谈森林保护?奚志农的调查报到了中央,这就跟金丝猴保护和森林砍伐联系在一起了。中央决定整个长江上游天然林禁伐。迪庆州整个战略,就从之前的“木头财政”,转向旅游业和环保。刚好大自然保护协会1998年进入,次年和我们合作调查。当时我们做的调查,主要是当地社区和环境的关系,后来采用了影像手法来做。

新千年茨中圣诞,停电后的拍摄往事

章忠云:2000年,郭老师申请了社区影视教育课题,我参加后是第一次接触摄像机,以前最多有过一个傻瓜相机。跟郭老师学了大概一个月,学习怎么用那台小的索尼DV,当时里面显像器都是黑白的。

我的点分在茨中,因原来在那做过调研,跟当地村民已经很熟,课题开始后,就跟他们讨论该怎么选拍摄的内容。我跟以前在村里当过老师的刘文增老先生商量,看他愿不愿意做拍摄者,他很愿意,只是怕拍不好。刘老师建议拍天主教、藏传佛教的生产生活。前期是电话联系,我们要去的时候都12月底了,决定干脆就从拍圣诞节开始拍。路上碰到下大雪,班车走不了,我和团队成员在中科院植物研究所工作的青海藏族谢红嫣,就雇了一辆三菱车,12月23日才赶到茨中村,开始教刘老师使用摄像机。

这才发现问题来了,刘老师年纪60多岁,反应稍微迟钝,又有老花眼,“我看着镜头,觉得和外面不一样”,他在练习拍摄时说。虽然这样,我们也没有换人,还是继续教他。他建议就按圣诞节的过节顺序拍圣诞节。平安夜那天刚好是礼拜天,他就从做礼拜活动开始拍。我们想拍得好就当素材用,不行也就当训练吧。果然,素材拿回来全都是晃动的。中午饭后我们就商量,干脆架着脚架,用长镜头拍,减少关机、开机的次数。到了晚上,偏偏还停电了。

刘老师会二胡、手风琴、弦子 ,家里有七八件乐器,我们吃过晚饭,点着松明,刘老师架着摄像机,既是拍摄者,又是等待圣诞晚会活动的主角,在他家火塘边又唱又拉琴的。这一段素材现在还在,只有声音,因为全黑嘛。10点多,电来了,村子里有人喊,“去教堂了”。

到教堂时,教堂前的四合院已经烧了篝火,大家都围着跳弦子,信藏传佛教的村民也来玩,只是到做弥撒时没进教堂去。当时我们带着两个机子,除了刘老师在拍,我和小谢有时也拍,记录刘老师是怎么拍的。本来说会有牧师从西藏芒康盐井那边过来,但不知为啥没来,那一次的平安夜,没有牧师主持。

刘文增老师学习使用摄像机。图片来自2000年素材的截图。

到了25号圣诞节,白天就是讲道和唱歌跳舞。26号,我们就开始看刘老师的素材,还把好些村民也叫来一起看。这过程就更有意思了,头天讲道的那个村民回忆,以前洋人在的时候,自己是他们主要的培养对象,还去昆明学习过拉丁文,“文革”时,还因这些原因坐了牢,平反后回到茨中,对天主教还是很虔诚。大家都陷入各自回忆里,说着自己的人生,没有讨论头两天拍摄的素材,可惜这些讲述没能录下来,当时没有经验。

圣诞节做礼拜的村民 章忠云 摄影

第四天,刘老师想继续训练使用机子,就去村里要出去当僧人的小喇嘛家里拍。从他起床、诵经、做功课,到跟家人的生活。我们看到刘老师对摄像机的使用慢慢熟练起来,也更会做采访了。我们快走的时候,把机器留给他,说以后要拍什么就拍,有问题打电话商量。

刘老师提出村里酿葡萄酒就很适合拍,还介绍吴公底师傅给我们。于是就去跟吴公底师傅商谈,吴家两父子都有兴趣,他们父子俩差不多用了一天时间也简单学了下DV的使用。

第二年八月收葡萄,我就回去看刘老师和吴师傅拍的素材。吴师傅和他儿子拍了他家整个做葡萄酒的过程,还是立了脚架有意识拍的。当时没有硬盘,但我们项目给的磁带非常多,给多少我们就给他们那放了多少,所以带子不紧张,不需要洗掉之前的再拍,所有素材全在带子上。茨中拍了20盒,也就是20小时吧。

收乐器的刘老师,和酿酒的吴师傅

章忠云:刘文增老师命运坎坷。1950年代迪庆建政后,作为读过私塾的人,他被选到昆明师专学习,学习结束后,回到德钦,分在学校里当老师。后来因为感情问题,“文革”时,以生活作风问题受到处理。但每个学校又都离不开他,到处找他去当代课老师,也不算民办老师,给一点代课工资。

他自己挺乐观,有点钱就买各种乐器,那么点工资基本花在这些上。在家里也和爱人一道种地,还会给人做木匠、上屋梁画画、打棺材啥的。村子里的红白事,也会去做主持帮忙。60多岁来参加我们的课题,拍到70岁左右,2014年生病去世了。让刘老师拍片这事,他爱人,代丽萨老奶奶也非常支持,觉得总算有人想起他了吧。

刘老师在教堂也管理一般事务,教堂有自己的管委会,刘老师不在其中,但钥匙他拿着,他家就在教堂隔壁。客人或者教徒来了,他就去开门,一路带去给人讲解。也会讲自己的一些经历,说自己是直接见过传教士的,小时候还和他们春游,吃面包那些往事。1958年左右,传教士们就被遣送回国了。还说自己10多岁就接触过影像,传教士会给孩子们一张张地看黑白照片的幻灯。以前教堂地窖里还存着葡萄酒,他记得那一坛坛酒是怎么密封的,土罐上用棉纸贴着,再用灶灰把整个酒坛封起来。当时教堂北边果园旁还有个修女院,村里还有修女,吴公底的姑妈就是。后来这边传教士被遣送后,他姑妈去了西藏盐井。现在修女院的房子已经没了。

茨中,乐观开朗的刘文增老师。

吴公底是2018年去世的。他们家上世纪就一直做葡萄酒,自己有葡萄园,种了传教士在教堂葡萄园里栽种的那种玫瑰蜜葡萄,据说这种玫瑰蜜葡萄是与当地野葡萄嫁接后的一种品种,他们家当时大概种了两亩左右。现在其他村民主要种赤霞珠。除了他们家,在德钦阿东村,1958年合作社时,也从茨中引过去种玫瑰蜜,有两亩左右。尼农也种了一点点。吴公底家,现在已经用橡木桶装酒了,还开了客栈,生活得挺好的。

红星家葡萄园里栽种的玫瑰蜜葡萄。

大儿子红星,娶上了个维西的媳妇,解决了老大难问题。前两年,有两个热心的法国酿酒师傅来茨中,知道红星家做葡萄酒的事,还专门教红星调酒,让含糖量不超过18%。现在他家已经做瓶装葡萄酒了,有了个品牌,一开始叫“红星”,后来又改成“次卓”。

“红星”是和那二锅头名牌一样。“次卓”是藏名音译词,翻译过来就是六个湖的意思,以前传说,茨中村有六个湖,所以“茨中”的名称就有“措(Cuo)”了嘛,意思就是有6个湖的地方,红星把村名用在他的葡萄酒上了。

来源/作者:澎湃新闻 责任编辑:张雪