谭政、谢晓洁、宋媛:云南滇中城市群高质量发展态势及“十五五”发展方向

时间:2025/11/12 10:32:49|点击数:

2025年,中央城市工作会议明确了我国当前城市发展的阶段和任务,提出要“发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈”。滇中城市群在我国西部城市发展格局中占据着特殊的地位,是我国“两横三纵”城镇化格局中全国19个城市群的重要组成部分,是“一带一路”和长江经济带的交汇区域,也是我国西部大开发的重点区域和西南边疆的核心增长极。然而,研究发现滇中城市群高质量发展仍然面临产业动能更迭、开放发展有待深化、协同机制有待完善、绿色发展质量仍需巩固以及城市群特色和文脉赓续有待升级等问题和挑战。预先研判和妥善化解好这些挑战是高质量谋划和推动“十五五”时期滇中城市群高质量发展的方向和重点。

2025年7月召开的中央城市工作会议明确了我国当前城市发展的阶段和任务,提出要“发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈”。同年8月,在《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》中明确细化了对中西部地区的要求:“增强中西部和东北的城市群、都市圈对区域协调发展的支撑作用,促进城市间定位错位互补、设施互联互通、治理联动协作。”滇中城市群在我国西部城市发展格局中占据着特殊的地位,是我国“两横三纵”城镇化格局中全国19个城市群的重要组成部分,是“一带一路”和长江经济带的交汇区域,也是我国西部大开发的重点区域和西南边疆的核心增长极,还是促进国内国际双循环,打造面向南亚东南亚的门户型城市枢纽,因此滇中城市群的发展质量和水平直接影响着我国西南边疆的繁荣和稳定。今年是“十四五”的收官之年,也是谋划“十五五”的关键之年,高质量描摹好“十五五”时期滇中城市群的发展图景,既是深入贯彻2025年“中央城市工作会议”精神的要求,又是细化落实“推动城市高质量发展的意见”的重要内容。

推动滇中城市群高质量发展的重要性

推动城市群高质量发展是新时期城市工作的重要任务,是实现中国特色城市现代化的重要路径。从范围来看,滇中城市群主要包括昆明市、曲靖市、玉溪市、楚雄州全境及红河州北部7个县、市,共49个县、市、区。经过多年的发展,基本形成了“一主四副”、多个中小城镇聚集的城市群的格局。

(一)面向南亚东南亚开放发展的核心区

滇中城市群地处东亚大陆、南亚次大陆与中南半岛的几何中心,是我国距离南亚东南亚最近的大型城市群,与越南、老挝、缅甸接壤,有利于我国经略周边发展环境、与邻国塑造互惠共赢格局。

(二)支撑西南边疆高质量发展的增长极

滇中城市群是带动西南边疆地区发展的龙头,也是云南经济最发达的地区、还是国家重点培育的19个国家级城市群之一。拥有集国家级新区、高新技术开发区、自贸试验区、对外开放口岸等众多开发开放发展平台于一体的重要增长引擎。

(三)驱动绿色发展构建生态文明的新支撑

一方面,滇中城市群地处我国长江、珠江以及红河流域上游,区域内分布有河流、湖泊以及国家级自然保护区,是我国重要生态屏障区域;另一方面,良好的生态环境、生物多样性条件以及气候环境,又为滇中城市群绿色发展人口聚集,特别是生态农业、生态旅游、健康养生等绿色产业的发展和生态产品价值转换提供支撑,进而有利于更好地落实生态文明建设排头兵的建设要求。

(四)促进民族团结进步和边疆繁荣发展的重要载体

滇中城市群是多民族聚居区,文化相互交融,形成了丰富多彩、独具特色的民族文化。在投身于中国式现代化建设的征程中,边疆民族地区经济的繁荣、民生的改善、民族团结进步,能够增强各族人民群众的国家认同感和归属感,有利于更好铸牢中华民族共同体意识,有利于维护我国西南边疆地区稳定与安全。

滇中城市群“十四五”发展成效

“十四五”以来,云南省委、省政府高度重视城市工作,持续推出了一系列行之有效的政策,在“强省会”战略推动下,滇中城市群迸发出了强大的活力。

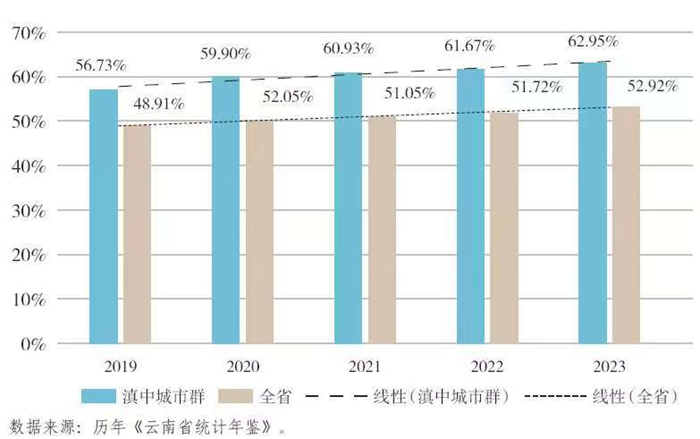

图1 滇中城市群(含红河州全部县、市)年末人口城镇化率

(一)城市群初步形成梯次形态

城市群的人口聚集量逐步提高,城市体系初步形成。2024年滇中城市群(含红河州全部县、市)总人口为2199.16万人,全省常住人口为4655万人,已占全省人口的47.24%。在“强省会”战略的实施下,作为省会城市的昆明,城市首位度持续提高已成为全省经济发展的龙头。2024年滇中城市群(含红河州全部县、市)地区GDP为19538.93亿元,占全省的61.96%。分城市来看,昆明市占全省的26.24%,曲靖占全省的11.66%;玉溪占全省的8.19%,楚雄占全省的6.40%,红河(含红河州全部县、市)占全省9.47%。滇中城市群已形成一个特大城市(昆明)、一个大城市(曲靖),一个中等城市(玉溪)、一个托管的口岸(磨憨)城市以及一系列中小城镇构成的城市群。图1为近5年根据统计年鉴数据测算的滇中城市人口城镇化率,反映出近5年来滇中城市群人口城镇化率持续提升。

(二)城市群发展动能持续增强

滇中城市群按照“大抓产业、主攻工业”方向,推动传统产业转型升级,积极培育壮大新兴产业,前瞻布局未来产业。以昆明市为例,在传统产业转型升级方面,昆明市建立“8+N”重点产业链推进机制。2024年昆明市财政投入12.3亿元推动工业企业信息化发展,加快冶金、化工、烟草等昆明传统产业更新,实现了昆明市全年地区生产总值4%的增速,其中规模以上工业增加值增长率达7%,高于全省3.7个百分点,对全省工业的贡献率达59.4%。在培育新兴产业方面,滇中城市群围绕新能源电池、新材料、生物医药、装备制造等产业,推进产业链招商和精准招商。在高新技术企业方面,昆明市2024年已累计培育2141家、发展664家国家科技型中小企业。

(三)城市群辐射能力持续增强

滇中城市群作为全省建设辐射中心的核心区,依托通道和口岸建设辐射能力逐渐增强。自RCEP生效以来城市群辐射红利持续增加,到2024年昆明海关区签发的RCEP原产地证书金额达50.14亿元,凭证书减税达1.26亿元,签发的原产地证书达16384张。2025年,云南省委、省政府又发布了《中老铁路沿线综合开发三年行动计划(2025—2027年)》,提出“特色产业发展质效明显提升,园区实力持续壮大,基础设施短板加快补齐”,旨在提升中老铁路沿线的发展水平。

(四)城市群开放特色更加鲜明

滇中城市群围绕中国(云南)自由贸易试验区平台,发挥“先试先行”的优势,以制度创新为核心,高水平推进制度型开放。2024年已累计结关出口61646票,出口额达19.79亿美元,并且全省第一个智慧化产业园区也正式在滇中启动开园。在口岸城市发展方面,2024年“磨憨-磨丁合作区”GDP完成20.68亿元,同比增长7.3%,固定资产投资增长100.7%,社会消费品零售总额增长8.7%,规上工业增加值增长17.2%,规模服务业营业收入增长14.2%。

滇中城市群高质量发展面临的问题及挑战

滇中城市群经过多年的发展虽然规模持续扩大、能量不断增强,但是也需要看到整体城市发展面临城市动能更迭有潜在“路径依赖”风险、城市群高水平开放不足、城市能级跃迁乏力、城市群绿色发展质量不高、城市群特色和文脉赓续传承不足等方面的问题及挑战。

(一)城市群产业动能更迭“路径依赖”仍待破解

一是城市群创新能力不足,新质生产力形成缓慢。研发强度是反映地区发展创新力的关键指标,也是新质生产力驱动发展的重要指标。根据《2024云南统计年鉴》测算(以下称“统计数据显示”均指使用对应年份统计年鉴查询或计算得出),云南全省R&D费用占GDP比重的0.7%,滇中城市群(含红河州全部县、市)为0.5%,低于全省水平。再看城市群内部2023年研发强度,昆明市为0.69%,仍然低于全省,曲靖、玉溪、楚雄、红河分别为1.05%、1.19%、0.29%、0.67%,仅曲靖、玉溪高于全省水平。从我国其他城市群情况来看,2023年长三角城市群的研发强度达3.33%。2024年珠三角(粤港澳大湾区)城市群的广东省研发投入强度达3.6%左右,专利授权量、发明专利有效量均居全国第一,区域创新能力连续8年全国领先。作为全国培育发展的19个城市群之一,城市群核心区的昆明市在2025年中国“100城”城市创新生态指数中也没有挤入前20强。可见,滇中城市群在研发强度方面仍然有较长的路需要走,未来需高度重视新质生产力带动发展的积极作用。

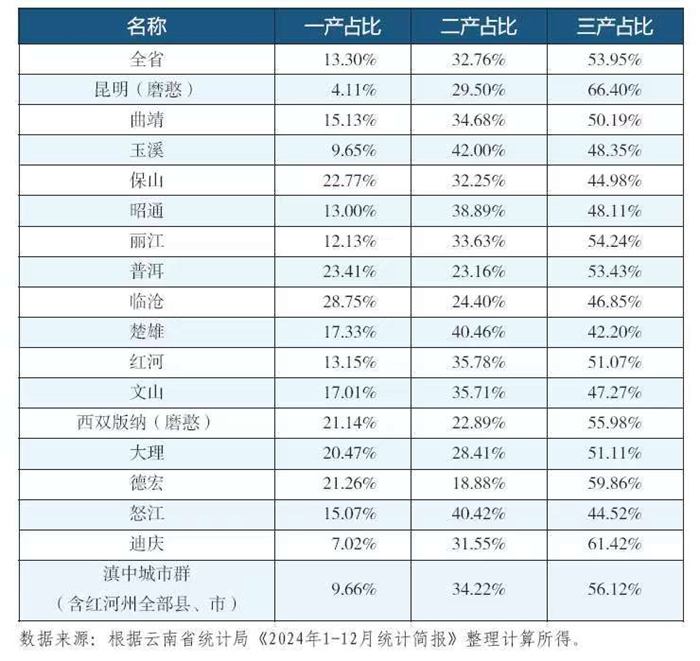

二是城市群产业结构不优,高附加值产业较少。从滇中城市群来看,2024年滇中城市群GDP(含红河州全部县、市)占全省的61.96%,其中昆明市就占26.24%,占比较大,城市首位度较高。表1中计算了各州市三次产业占比情况,集中反映出昆明及各副中心城市产业结构不平衡。统计数据显示,2024年昆明市三次产业结构占比为4∶29∶66,曲靖市是15∶35∶50,玉溪市是10∶42∶48,楚雄州是17∶40∶42,红河州是13∶36∶51。相比同时期全省三次产业结构为13∶33∶54,全国为7∶37∶56,昆明市第二产业占比过低,其余副中心城市占比又过大,第三产业及生产性服务业成长缓慢。滇中城市群内部产业结构不优,新旧动能转换困难。昆明市发展虽然是“一枝独秀”,但是城市群内部产业结构平衡性不足,并且昆明、曲靖、玉溪等不同程度地存在依赖传统产业,产业升级转型慢、路径依赖特征明显。新兴产业培育多为单点突破,与国内发展较为成熟的城市群相比仍有较大差距。

此外滇中城市群内部还存在产业同质化突出、产业链关联度不高、产业链完整度不强、中低端产业链企业基数大、新业态新产业新模式培育不佳等情况。城市群内部产业间潜在竞争关系日益突出,未来仍需高度重视加强城市群内产业链协作,优化城市群之间产业分工和空间联系。

表1 2024年云南省各州市三次产业占GDP比重

(二)城市群高水平开放仍需向广度和深度迈进

一是开放发展平台政策系统集成不够。滇中城市群拥有国家级经济技术开发区、国家级新区(滇中新区)、综合保税区、自贸试验区、国家级一类口岸、跨境合作区等众多开放平台。由于各平台的政策和目标任务不同,并且在发展过程中缺乏差异化发展策略,加之各平台间缺乏有效的机制进行协同,进而影响了政策集成效应的发挥。虽然对外贸易总量与过去相比有了很大进步,但是由于政策系统协同不足,导致外贸进出口仍然稳定性不强。2024年全省外贸进出口总额2487.50亿元,比2023年下降3.9%。其中,出口总额924.69亿元,下降0.1%;进口总额1562.80亿元,下降6.0%。

二是互联互通质量仍然有待提升。虽然与周边国家已经形成了互联互通解决了客运畅通的问题,但是受制于物流成本、通关效率、基础设施联通等的制约,“通而不畅”的问题仍然存在。学者黄洁等(2024)计量发现,中老铁路通关时间是影响跨境铁路运输的关键要素之一,占运输总时长20%-60%。卞越也(2025)指出:“云南依托中老铁路发展跨境多式联运的过程中,需要多方共同配合。虽已取得一定的成绩,但仍有需要进一步协调的空间。”对外贸易进出口结构不平衡,影响贸易健康发展。曾耀锐等(2024)研究发现:“我国通过中老铁路从老挝进口商品的贸易结构过于单一,主要进口货物为矿产品和农产品两类,矿产品占比为70%,农产品占比为25%,二者都是不需要进行加工的初级产品。我国向老挝出口的商品中则涵盖了各类工业制品。”以上反映出贸易商品结构不平衡,长期来看不利于城市群形成可持续的对外贸易增长和稳定的合作贸易伙伴。统计数据显示,滇中城市群的昆明、曲靖、玉溪、楚雄、红河(含全部县、市)2023年相比2022年出口额增长率为-50.7%、-46.1%、-63.7%、-68.8%、-37.2%,均呈现出增长乏力的趋势。此外,滇中城市群在投资便利化、贸易自由化、金融国际化等方面的制度创新相对滞后,与国际高标准经贸规则对接不足。

(三)城市群区域协同机制和布局需持续迭代

一是城市群核心城市辐射力趋弱。昆明作为滇中城市群的唯一特大型城市和增长核心,总体经济首位度较高,但是辐射和带动力却相对较弱。从整体经济体量来看,2024年昆明市GDP为8275.2亿元,是曲靖市3677.22亿元的2.25倍,是玉溪市的3.20倍,是楚雄的4.10倍,是红河州的2.27倍。在滇中城市群中,昆明市与其他周边州、市相比都不是一个能级,并且作为副中心的4个城市都与昆明市保持着明显的差距。从辐射带动作用来看,通常较高经济首位度的城市应该会对周边有辐射带动作用。统计数据显示,2024年滇中城市群中,昆明市固定资产投资(不含农户)增速下降12.0%,曲靖市下降26.9%,玉溪市增长9.2%,楚雄市下降12.3%,红河州增长14.8%,仅两个非核心区的城市实现了固定资产投资增速。再看地方一般公共预算收入情况,2024年昆明市自然口径增长率下降1.9%,曲靖市下降4.9%,仅玉溪市、楚雄市、红河州实现增长,自然口径增长率分别是17.1%、5.7%、7.3%。以上反映出昆明市作为滇中城市群中经济首位度最高的城市,其发展辐射和带动周边出现弱化,甚至昆明的发展存在对周边区域的“虹吸”风险。尽管这些指标与经济贸易环境、过度依赖土地财政、房地产行业下行发展有密切关系,但是仍然基本反映了辐射能力弱化的基本情况。

二是滇中城市群发展平衡性弱。一方面体现在人均产出集中反映出城市间产出效率的差异,另一方面城乡收入差异则体现了城乡分配上的差异,特别是公共基础设施和优质人力资源差异。从人均生产总值来看,2023年昆明市为90821元,曲靖市70760元,玉溪市最高112910元,楚雄市是77515元,红河州是65908元,其中最高的玉溪和最低的红河差距47002元。昆明市“一城独大”现象突出,作为次级中心的副中心城市、中小城镇发育不足明显。人均产出反映的是地区城市间产出效率情况,作为核心区的昆明市居然低于玉溪市,并且红河州仅占玉溪市的41.63%,不到一半。从城乡差异来看,根据统计年鉴测算,滇中城市群2023年城乡常住居民人均可支配收入城镇与农村之比,昆明市为2.51,曲靖市是2.38,玉溪市是2.28,楚雄州为2.70,红河州为2.50。通常该比例在1到2之间较为合适,2以上偏高,2023年全国该比例为2.34,2024年为2.39,滇中城市群则明显高于全国水平。这在一定程度上反映出城市群内部城乡差异明显,发展平衡性弱。特别是农村地区在教育、医疗、文化等公共服务供给方面明显落后于城市地区。由于“核心-边缘”结构失衡,导致副中心人口聚集、产业聚集、特色差异化发展不突出,更重要的是城市群内部缺乏有效的刚性协调机制,增加了城市内部开展良性的竞争合作的难度。

(四)城市群绿色发展质量还需进一步提升

滇中城市群部分区域地处云贵高原腹地喀斯特地貌群,一些地方生态系统自我修复能力趋弱,同时叠加工业化、城市化加速推进,生态环境保护与城市风险抵御面临双重压力,成为城市群高质量发展的短板。

一是绿色发展任务较重,生态环境承载力有限。滇中城市群重工业基数较大,统计数据显示,2024年滇中城市群第二产业增加值占全省的64.72%,反映出滇中城市群工业占据全省六成以上的产能。2023年云南全省能源消耗中第二产业消耗能源占总消耗的67.86%。滇中城市群作为云南全省第二产业发展最好的区域,在能源结构未能根本性转变的背景下,绿色低碳转型进展迟缓,加之产业结构偏重,高耗能行业占比较高,叠加绿色技术创新应用不足进一步加大绿色转型的难度。加之,滇中城市群聚集了全省近一半的人口,人口密度大增加了生态环境风险。2023年昆明市人口密度达402.1人/平方千米,高于全省118.6人/平方千米,达285.5人/平方千米。滇中城市群平均6个州、市的人口密度是185.46人/平方千米,也高于全省66.8人/平方千米,人口、产业的高度集中势必压缩滇中城市群的生态环境承载力。

二是高原湖泊治理压力大,生态风险持续存在。滇中城市群位于长江、珠江和红河三大水系的上游地带,是重要的水源涵养区和生态屏障。境内涉及水系金沙江(长江上游)水系的普渡河、牛栏江、小江;南盘江水系(珠江上游)的南盘江、巴江、大河;红河水系的元江上游、绿汁江等。滇中城市群的湖泊有涉及滇池、抚仙湖、阳宗海、星云湖、杞麓湖等集中了云南省近一半的高原湖泊。其中滇池、阳宗海、星云湖等是重点湖泊水质改善提升区域。2023年云南省水利厅发布的《云南省滇中城市群水安全规划》显示,在湖泊治理方面还面临“清污分流体系尚未形成,污水量增加,污染负荷入湖总量呈持续增长态势,滇池外海为Ⅳ类、异龙湖Ⅴ类、星云湖为Ⅴ类、杞麓湖为劣Ⅴ类,入湖河流水质较差,水质改善压力较大”。

云南昆明滇池风光

三是城市基础设施韧性弱,抗风险能力有待提升。近年来随着极端天气呈多发态势和流域性大洪水、局部暴雨洪水威胁增加的情况下,大部分滇中城市的防洪减灾体系韧性不足,导致类似“城市看海”现象频发。2023年云南省水利厅发布的《云南省滇中城市群水安全规划》显示,目前滇中城市群“城市防洪达标率仅50%”。例如,2024年由于昆明市的强降雨过程11次,全市乡镇(街道)出现暴雨108站次,大暴雨22站次,导致主城区部分道路出现短时淹积水现象,8条主要河流发生45站次超警戒(保证)水位洪水,8个库泊站出现超汛限水位。这些极端天气情况直接考验着城市群地下管网基础设施的韧性和政府处置突发灾害的应急综合能力,对标城市群高质量发展仍然任重而道远。

(五)城市群特色和文脉赓续传承还需升级

一是历史文化遗产保护与城市更新结合不够。截至2024年,云南省国家历史文化名城总数达8个、居全国第3位;中国传统村落总数达777个、居全国第1位。仅滇中城市群就拥有着数量众多的历史文化名城、历史文化名镇、历史文化名村、中国传统村落、历史文化街区。比如,昆明市是国家级历史文化名城、玉溪市通海县的河西镇是历史文化名镇、曲靖市会泽县娜姑镇白雾村也是国家级历史文化名村,曲靖市师宗县的竹基镇淑基村还是中国传统村落等。2024年城市群核心区昆明市共有各级文物保护单位683项,其中,全国重点文物保护单位27项、省级73项、市级153项、县(市、区)级430项,数量众多。由于城市建设和更新过程中,一些历史街区和传统建筑因缺乏有效衔接和保护规划,都不同程度地面临被拆除或不当改造的风险。又如,在城市更新过程中一些历史遗迹虽已纳入保护名录,但因产权复杂、修缮成本高、修缮改造风貌管控不到位以及资金投入不足等多重因素叠加,导致长期空置或闲置甚至破败,而未能有效融入城市更新体系,城市保护与更新的协同机制仍需完善。

二是民族文化资源整合与文旅融合发展不深。滇中城市群是多民族聚居地,核心区昆明市更是展示全省铸牢中华民族共同体意识、展示全省民族团结进步的重要窗口。核心区的昆明市辖7区1市6县,其中包含3个民族自治县、4个民族乡以及343个少数民族聚居的行政村,少数民族户籍人口高达99.3万人,占全市户籍人口的16.61%。昆明市是全国省会城市中民族自治地方最多、世居民族最全的地方,还是少数民族人口总数位居第二的城市。其他滇中城市群的曲靖市、玉溪市、楚雄州、红河州都拥有非常丰富的民族文化资源,但是由于资源分散缺乏系统性整合、文旅产品开发创新不足等原因,仍然有待提升和挖掘。

滇中城市群“十五五”高质量发展的对策方向

(一)以“强省会”战略为核心,优化现代化城市体系

一是强化昆明省会中心引领作用,构建多中心网络布局的城市群。继续推进“强省会”战略,强化昆明核心城市的引领和带头作用,加快推进昆明市主城区和滇中新区深度融合发展,打造昆明“一小时都市圈”。增强核心区的辐射带动能力,继续培育曲靖、玉溪、楚雄、蒙自4个副中心,积极推进昆曲、昆玉、昆楚一体化组团式发展。聚焦节点城市如安宁、宣威、禄丰、弥勒等,加快形成功能互补、错位发展的中小城市体系。提升城市功能品质,一体推进城市体检与城市更新,打造一刻钟便民生活圈。

二是推进现代交通网络建设,提升城市群网络连接和物流承载能力。对标打造国际性综合交通枢纽城市,推进城际铁路建设,加快完善城市群对外开放铁路货运、多式联运水平质量,形成多层次轨道交通体系。优化高速公路网络布局,提升路网连通性,提升城际、城内通勤效率,加强停车位、充电桩等便民设施建设。继续实施昆明长水国际机场扩容升级,增强国际航空枢纽功能,提升航空货运枢纽货物集散能力。

(二)以产业转型升级为抓手,增强城市开放活力

推动城市特色产业分类分重点错位发展,统筹推进滇中城市传统产业改造升级、新兴产业培育壮大、未来产业布局建设。因地制宜发展新质生产力,推进产业转型升级,增强城市发展活力。推动以县城为重要载体的新型城镇化建设,分类建设一批特色强县,因地制宜补齐产业配套短板。按照产业功能定位、产业链完整程度以及分工、价值链层次对核心城市产业进行引导,避免城市内部竞争,强化城市间协同分工。形成城市间产业链、产业集群上下游间协同发展,大中小城市间产业优势互补良性竞争的现代产业生态体系。

加强滇中城市群发展规划、省市“十五五”规划、国土空间规划、专项规划的有机衔接。探索建立滇中城市群刚性沟通协调机制,推动设立专项发展资金,建设智慧城市、数字城市。强化产业平台政策系统集成,用活自贸试验区、国家级经济技术开发区、对外开放口岸等平台,推动资源经济、园区经济、口岸经济协同发展。以消费场景创新为突破,依托滇中城市群庞大消费群体、人口聚集优势以及口岸经济优势,重点打造面向南亚东南亚辐射的国际消费中心城市。

(三)以城市韧性安全为支撑,巩固绿色低碳发展

提升基础设施配套安全设施承载力,针对人口密集区域强化城市安全管理。重点聚焦滇中城市群区域城市棚户区、城中村和危房改造过程中的安全监管。持续提升城市基础设施安全管理能力,实施防汛抗旱水利提升工程,积极推进城市地下管网和管廊模式建设。积极探索城市体检评估机制,及时发现和解决城市运行中的风险隐患。

以云南美丽城市、美丽乡村建设为契机,加快形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的滇中城市群特色。强化生态环境分区管控,分类分区推进城市群生态环境治理,协同推进城市及周边区域大气污染物协同减排,强化城市噪声污染治理。重点推进城市内部公园和绿道网络体系,建设口袋公园,绿地开放共享,巩固提升城市黑臭水体治理成效。此外,积极推进调整产业结构和能源结构,大力发展节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业,加快生态产品价值转换。

(四)以城市文化繁荣为重点,赓续城市特色文脉

一是聚焦特色城市历史文化,推动保护与利用协同。依托滇中城市群文旅产业基础,推动文化旅游与相关产业跨界融合。探索城市历史文化的活化利用和保护的有机统一,聚焦历史文化街区和历史地段,围绕历史时代特征、历史时间脉络、历史人物轨迹等主题,多层次、立体式开展文化展示、特色商业、休闲体验等。用活历史文化名城和中国传统村落等资源,打造城市文化品牌和挖掘消费潜力。

二是优化人居环境提升城市品质,打造城市特色风貌。以全省美丽城市、美丽乡村建设为契机,强化城市规划的空间管控和引导,打造特色鲜明的高原生态宜居城市群。聚焦城市更新和改造,逐步升级优化老旧小区、城中村等城市重点区域人居环境,加强外观和风貌特色管理,突出滇中城市多元文化特点打造城市特色风貌,重点推出一批一流的特色小城镇。

作者简介

谭 政 云南省社会科学院农村发展研究所副研究员,研究方向为城乡区域绿色可持续发展

谢晓洁 云南省社会科学院农村发展研究所副研究员,研究方向为城乡社会治理

宋 媛云南省社会科学院农村发展研究所研究员,研究方向为区域贫困和城乡融合发展

(载自《新西部》2025年第10期)

来源/作者:《新西部》2025年第10期 责任编辑:张雪